アルファ ロメオと

縁浅からぬ不世出にして、伝説の英雄

ファン・マヌエル・ファンジオJuan Manuel Fangio (1911-1995)

アルゼンチン出身。

F1で5回のチャンピオン獲得という、46年間破られることのなかった記録を誇る、伝説のレーシング・ドライバー。

高い危険回避能力によって数々の逸話を生み出した。

アルファ ロメオの創設者のひとりであるニコラ・ロメオが最初に自身の会社、N.ロメオ技師有限会社をミラノに設立した年、遥か彼方、アルゼンチンの小さな街でひとりの男が誕生した。その名をファン・マヌエル・ファンジオという。

アルファ ロメオの創立日と同じ6月24日に生まれたファンジオは、多くの勝利と数々の逸話によって世界でもっとも偉大なレーシング・ドライバーと呼ばれている。そんな彼が獲得した5回のF1ワールドチャンピオンのうち、最初に勝ち取ったタイトルはアルファ ロメオによってもたらされた。

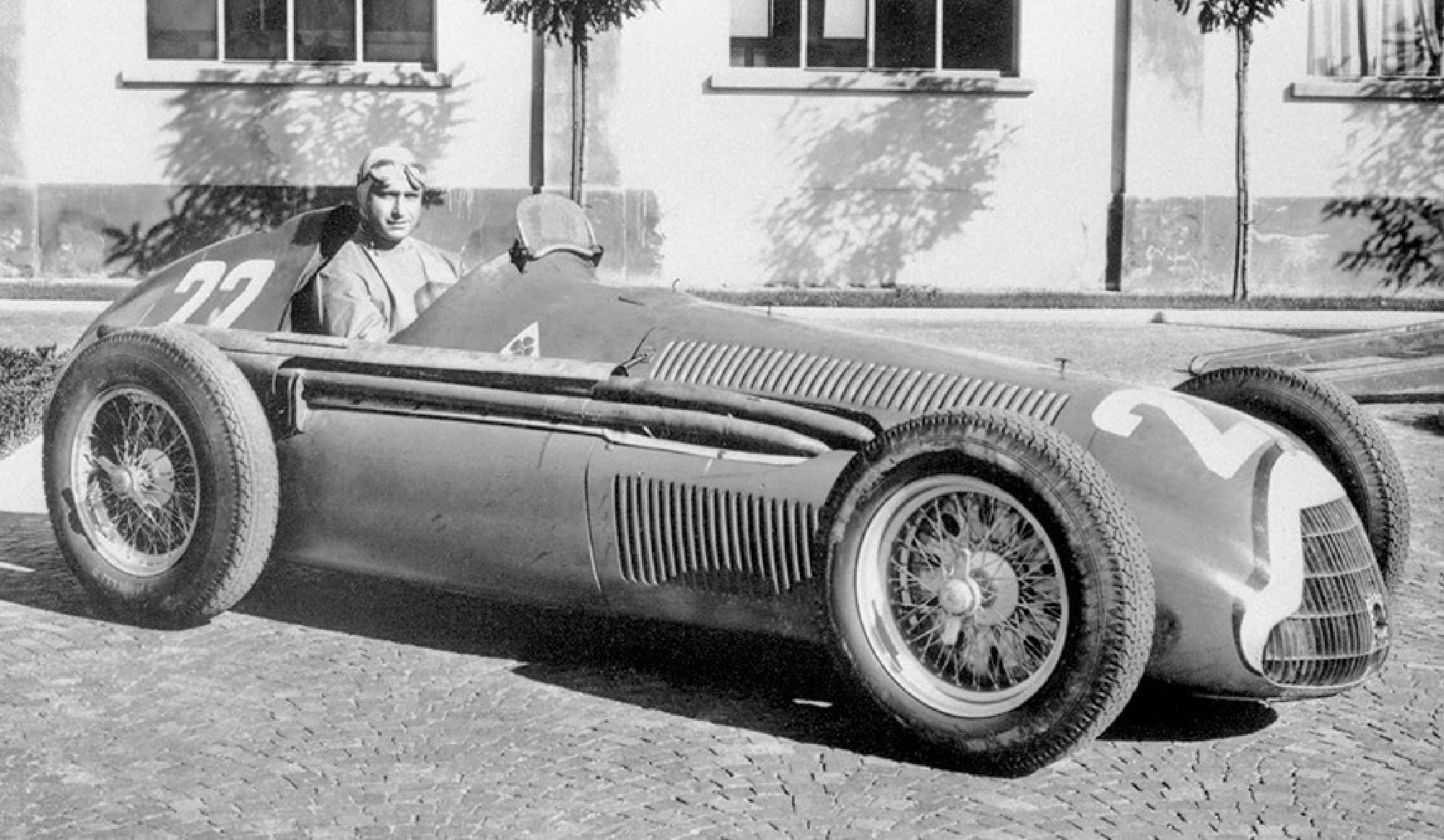

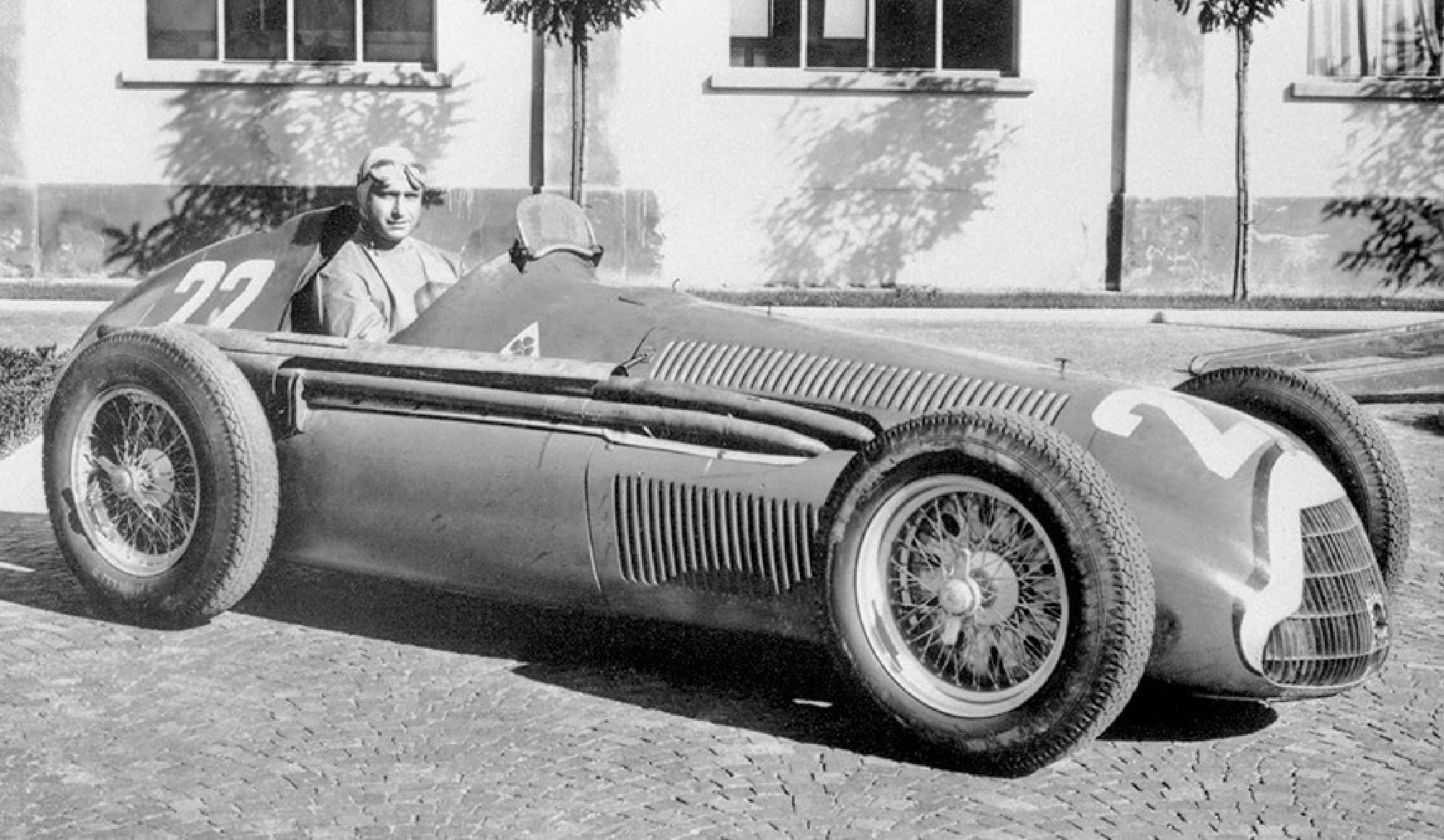

ティーポ159“アルフェッタ”のコックピットにおさまる不世出のドライバー、ファン・マヌエル・ファンジオ。彼はこのマシーンで1951年のF1を戦い、ベルギー、スペイン、スイスで勝利、初のワールドチャンピオンを獲得した。写真はスペインGPを制覇したのちアルファ ロメオの本拠地であるポルテッロに凱旋したときのもの。このアルファ ロメオによるタイトル獲得を皮切りに、計5回GPチャンピオンの座に就いた。シューマッハーが2003年に6度目の栄冠に輝くまで実に46年間、誰にも破られなかった偉大な記録の持ち主である。

ティーポ159“アルフェッタ”のコックピットにおさまる不世出のドライバー、ファン・マヌエル・ファンジオ。彼はこのマシーンで1951年のF1を戦い、ベルギー、スペイン、スイスで勝利、初のワールドチャンピオンを獲得した。写真はスペインGPを制覇したのちアルファ ロメオの本拠地であるポルテッロに凱旋したときのもの。このアルファ ロメオによるタイトル獲得を皮切りに、計5回GPチャンピオンの座に就いた。シューマッハーが2003年に6度目の栄冠に輝くまで実に46年間、誰にも破られなかった偉大な記録の持ち主である。

アルファ ロメオに見出され、

グランプリ・チームへ

イタリア移民である両親の元に生まれたファンジオは14歳のとき、自動車メカニック見習いとして工場に入る。親の仕事に就くことが慣例だった時代に、左官の父の跡を継がなかったのは、レース参戦を目標にしていたため。実際、18歳でコ・ドライバーとして参戦を開始、25歳の年に初めてフォードV8のドライバーとなった。その後、参戦費用を捻出できず一度はレーシングカーのステアリングを握ることを諦めたが、彼の才能に惚れ込んだ地元住民がシボレーを贈り、金銭的サポートを申し出たことから彼の本格的なドライバーとしてのキャリアが始まった。

祖国で勝利を続けたのち、1947年、ペロン大統領の支援を受けてヨーロッパへ。フェラーリ125を駆り6つの勝利を手中に収める活躍が、チーム・レベルに相応しい優秀なドライバーを求めるアルファ ロメオの目にとまりグランプリ・チームへの参加が決まった。

実際、当時のアルファ ロメオはもっともステータスの高いチームの一つだった。すでに30年の歴史を誇り、無敵のヒストリーを生み出し続けていた。P2を手始めにライバルを叩きのめす活躍を見せ、アスカリ、ヌヴォラーリ、カンパリといったスター・ドライバーを輩出しており、遠く南米からレースの本場、欧州にやって来たファンジオがアルファ ロメオ入りすることの喜びを想像することは容易い。

1951年のF1イタリアGPが行われたモンツァ・サーキットでテスト中に撮られた一枚。今まさにコクピットに乗り込もうとするファンジオの後方に写るネクタイ姿は、当時アルファ ロメオの主任設計者であるオラッツィオ・サッタ・プリーガだ。左リア・タイヤに触れようとしているのはエンジン担当のジュゼッペ・ブッソだろうか。クランクに手を伸ばそうとするメカニックの動作から、この数瞬後に1.5リッター・2ステージ・スーパーチャージャー・エンジンがかかり、その爆発的サウンドがモンツァ中に鳴り響いたことだろう。

1951年のF1イタリアGPが行われたモンツァ・サーキットでテスト中に撮られた一枚。今まさにコクピットに乗り込もうとするファンジオの後方に写るネクタイ姿は、当時アルファ ロメオの主任設計者であるオラッツィオ・サッタ・プリーガだ。左リア・タイヤに触れようとしているのはエンジン担当のジュゼッペ・ブッソだろうか。クランクに手を伸ばそうとするメカニックの動作から、この数瞬後に1.5リッター・2ステージ・スーパーチャージャー・エンジンがかかり、その爆発的サウンドがモンツァ中に鳴り響いたことだろう。

「正しい時に正しい場所にいること」

チームメイトは、初代F1チャンピオンとなったジュゼッペ・ファリーナと、グランプリで優勝経験のあるルイジ・ファジオーリという、錚々たるメンバー。ファンジオを入れてスリー・エフ(3F)と呼ばれたが、ニューフェイスはチーム入りの翌年のシーズンで早くもチャンピオンに輝き周りをあっと言わせた。

この時のマシーンはティーポ159”アルフェッタ”。戦前に製作されモディファイを加えられた158/47のエヴォリューション(進化)版。フェラーリが送り出したノンスーパーチャージド4.5ℓマシーンに対抗しようと50年のシーズンからさらに30馬力アップ、リアには当時としては先進的なド・ディオンアクスルが採用された。最高速度305km/h。大きな壁として立ちはだかっていた300km/hを越えたこのマシンはハイスピードコースでもテクニカル・サーキットでもライバルを引き離し、耐久性と信頼性でも他を圧倒したが、ファンジオは3つのグランプリを制覇、2位を2回、31ポイントを獲得。フェラーリを駆ったアルベルト・アスカリとフロイラン・ゴンザレスを退け総合優勝を飾りシーズンを制覇した。ファンジオの友人であり、よきライバルとして戦った若きスターリング・モスは「正しい時に正しい場所にいることが勝利を呼ぶ」と語るが、まさにアルフェッタとファンジオの組み合わせは”正しい”ものであったと言える。

数限りない成功と、人並外れた「能力」

当時のドライバーの誰もがそうであったように彼もまたアルファ ロメオのあと、いくつかの強豪チームに移籍し多くの勝利を収める。ファンジオの成功を語るのは数字。24の勝利、35の表彰台、29のポールポジション、23のファステスト・ラップ、フロントローからのスタートは48回、最年長のF1チャンピオン、現役を退いたのは47歳の時である。

ファンジオが歴史にその名を刻みレース界の優者の尊敬を集めるのは、成功の数に加えて高い危険回避能力だ。いや、彼のこの能力が多くの記録を打ち立てたと言えるだろう。多くのエピソードが残されている。

アルファ ロメオに乗って初のF1チャンピオンを獲得した年のモナコGPでは、観客の視線がコースの先に向けられていることで前方の多重接触事故を察知。また55年にル・マン24時間レースで起きた観客を巻き込んだ悲惨な事故の際には、激突した2台のクルマの直後を追走中だったが、前走車のドライバーの不自然な手の動きに危険を読み取り、2台の間の僅かな空間に滑り込んで巻き添えを回避した。人並外れた視認能力を備えていたのである。

同時にクルマのメカニズムに精通していたことでも知られ、マシンのコンディションを正確にチームに伝えることが出来た。そういえばこんな彼の言葉が残されている。

「私は自動車を目的地に運んでくれる道具と捉えたことは一度もない。コネクティング・ロッドやピストンのように、いつも自分は自動車の一部だと考えていた」

珍しい1枚。アルファ ロメオのエンブレムがついたバスのステアリングを握るファン・マヌエル・ファンジオ。この写真には彼自らの手でこう記されている。「只今、レースに向け特訓中、ただしバスで!」

珍しい1枚。アルファ ロメオのエンブレムがついたバスのステアリングを握るファン・マヌエル・ファンジオ。この写真には彼自らの手でこう記されている。「只今、レースに向け特訓中、ただしバスで!」

レースを見に来てくれる観客に心を配り、チャンピオンに相応しいレース展開を心掛けたファンジオは、その人柄によって多くの人々に愛された。アルゼンチンが生んだ英雄として1995年に亡くなると国葬が営まれ手厚く葬られたが、彼の軌跡の第一歩を築いたのは間違いなくアルファ ロメオだ。アルファ ロメオなくして英雄は生まれなかった。

1951年のF1シーズンに撮影された”イニシャルFチーム”のメンバー。左からルイジ・ファジオーリ、ファン・マヌエル・ファンジオ、ジュゼッペ”ニーノ”ファリーナ。

1951年のF1シーズンに撮影された”イニシャルFチーム”のメンバー。左からルイジ・ファジオーリ、ファン・マヌエル・ファンジオ、ジュゼッペ”ニーノ”ファリーナ。

「道無き道を開拓する」という

揺るぎない信念のもとに

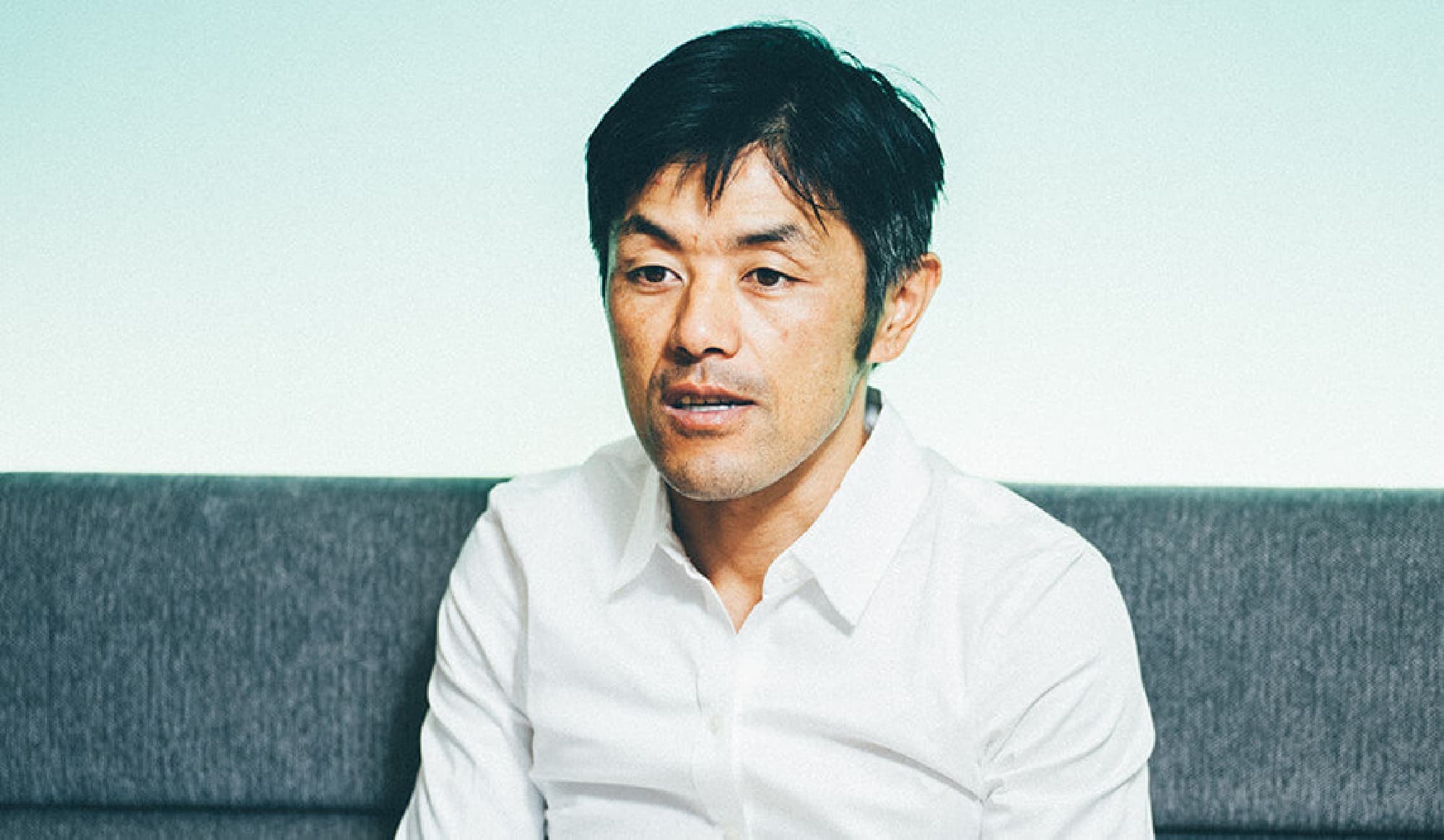

宮澤 崇史Takashi Miyazawa (1978-)

1978年、長野生まれ。

高校卒業後からイタリアのチームに所属し、ロードレーサーとしての経験を積む。2001年、母に肝臓の一部を生体移植で提供、手術のハンディキャップによる成績不振で戦力外通告。

その後はフランスで独自のトレーニングを重ね復活、オリンピック出場、日本チャンピオン、アジアチャンピオン獲得を果たす。2014年に引退。

選手期間中の優勝回数は19回、日本代表選出は世界選手権5回、オリンピック1回(2008年北京オリンピック)、アジアオリンピック2回と、日本の自転車史に輝かしい功績を残す。

※記事の掲載内容は2017年現在のものです。あらかじめご了承ください。

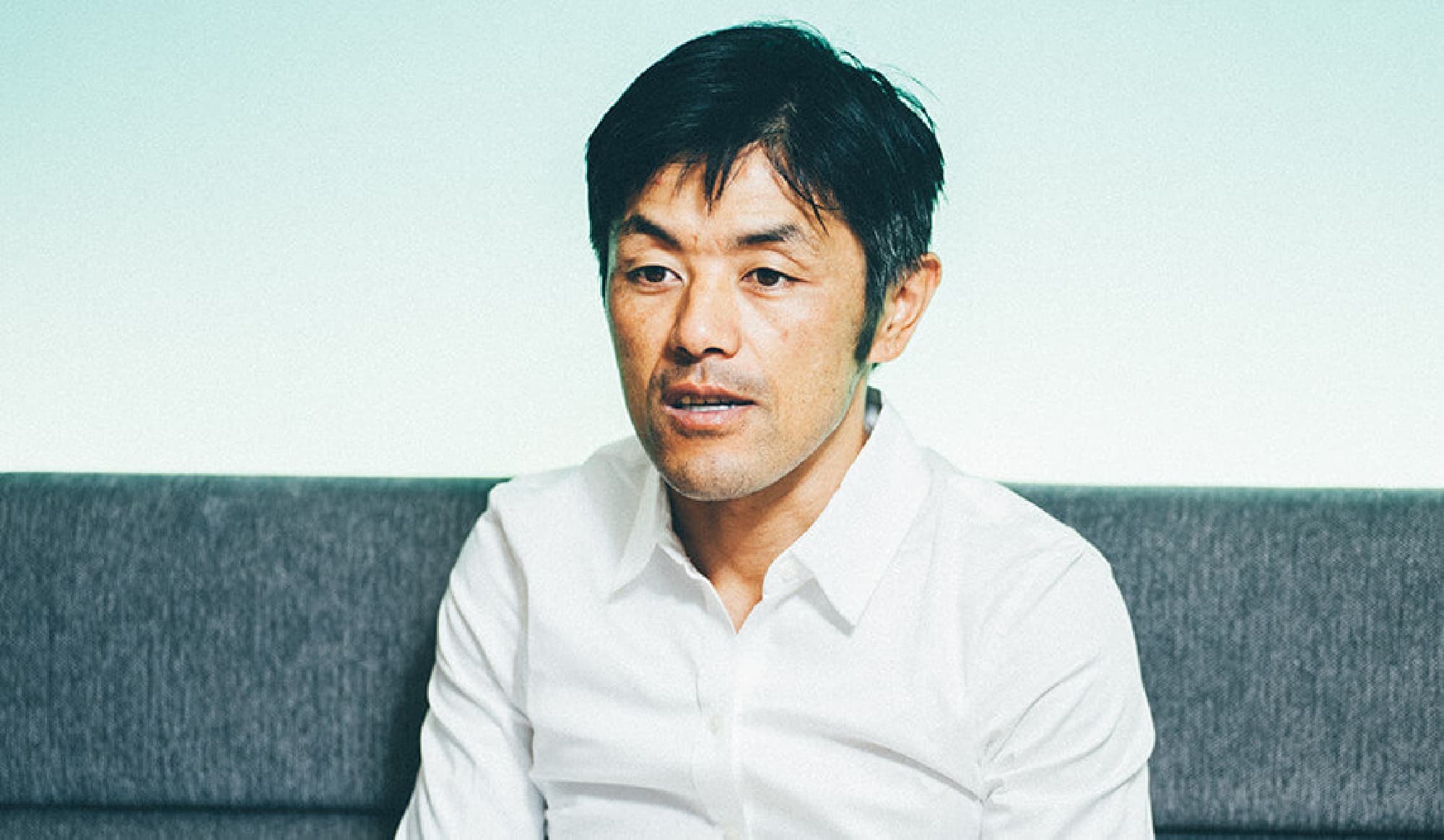

己の肉体とマシンをもって勝負に挑むレーサーたち。華々しいタイトルの裏にはストイックに取り組んできたトレーニングが必ず存在する。また前例にとらわれることなく、道なき道を切り拓いてきたアスリートも少なくない。自転車ロードレースの世界においては、2014年の現役引退まで本場ヨーロッパと日本を舞台に活躍してきた宮澤崇史氏もそのひとりだ。選手生命を脅かす大手術を経て、見事にカムバック、その後オリンピック出場、全日本チャンピオンなどのタイトルを獲得した不屈のロードレーサーだ。

2012年に移籍した、名門チーム「チーム・サクソバンク」でのレースの模様。日本人レーサーとして、史上3人目となるUCI(国際自転車競技連合)プロチーム所属選手となった。

2012年に移籍した、名門チーム「チーム・サクソバンク」でのレースの模様。日本人レーサーとして、史上3人目となるUCI(国際自転車競技連合)プロチーム所属選手となった。

前例がないなら作ってやる

元全日本選手権チャンピオンであり、ヨーロッパを渡り歩きながら、日本の自転車競技史上に確かな実績を残してきた宮澤崇史氏。日本のみならず自転車の本場、フランス、イタリアのチームに所属し、海外のトップアスリートたちとしのぎを削ってきた豊富な経験を持つ。その宮澤氏が、ロードレースというスポーツに魅了され続けてきた理由とは?

「自分をエンジンにして自転車というマシンで競うという、他のスポーツにないシンプルなところに魅力を感じてきました。レースは短いものから長いものまであり、カテゴリーが上がるほど、距離は長くなり、難易度は高くなる。ステップアップのためにはゴールに辿りつくことが最低限条件です。まずは完走、その次に順位を競い、トップになったら次のカテゴリーに進む。その過程は、自分が取り組んできたすべてを形にするためのプロセスでもあります」

つまり宮澤氏にとって自転車レースそのものが自己実現の舞台なのだ。その宮澤氏を語るうえで欠かせないエピソードがある。23歳の時、宮澤氏は母親の命を救うため、自らの肝臓を提供することを決意したのだ。20代前半は、アスリートにとって肉体的にも経験的にも飛躍がもっとも期待される時期。かけがえのない家族のためではあるものの、選手として最重要ともいえるタイミングに、なぜ彼は肝臓の提供手術を決意したのか。

「手術によって一度下がってしまう自分のパフォーマンスを上げていくのは相当大変なことですが、僕は手術前のパフォーマンスよりも高くなる可能性があるはずだと考えたんです。確かに前例のないことかもしれませんが、前例がないなら自分で作ってやるという気持ちになったんですね。僕にとって重要なのは、誰かと比較するのではなく、自分ができるかどうかを真剣に突き詰めること。情報に埋もれた現代で、何を選択すればいいのか迷うことってありますよね。そうではなく、自分が開拓するということの方がシンプルです。それを実践できたことが、僕が現役復帰できた最大の要因だと考えています」

常識にとらわれない

トレーニング法との出会い

自分と比較する対象がないからこそ、自らメソッドやノウハウを作っていけばいい。前例がないという状況は多大なリスクを孕むものの、宮澤氏は極めてポジティブに考えたという。

「(現役復帰へのトレーニングは)これがダメだったら、次はあれをやってみよう、という具合に、少しずつ進んでいくロールプレイングゲームのような感覚でした。ロールプレイングゲームって、ある時に何か掴む、得るものがあって、その行為を繰り返して成長していくから面白いんですね」

ところが、術後から以前の身体能力に戻るまで約3年を費やしたという。運動できなかった期間に基礎体力が劇的に低下しただけでなく、腿の筋膜が緩み膝の中で噛んだ物が、シコリとなってしまったことが原因だった。思いどおりの走りができない時期が続く。「すごくもどかしかった」と宮澤氏は振り返るが、ここでも自身を支えたのは「道無き道を開拓する」という信念だった。

「一度国内のチームをクビになるのですが、単身でフランスに渡って1レース勝つことができたので、なんとか(選手としての)クビの皮一枚つながりました。その頃に福島晋一さんというロードレーサーの先輩に出会って、自分が何をすれば強くなるのかがわかったんです。福島さんは2時間のトレーニングの予定でも、気分が乗ってきたら5時間もこなしてしまう。逆に5時間の予定でも、気分が乗らなければ2時間で終えてしまったりする。また長距離トレーニングの翌日はオフをとるのが一般的ですが、そういう常識にとらわれないトレーニングをするんです。僕にとってはとても新鮮なトレーニング法でした。その時、ベストだと思ってやり続けていたことが、実は自分には合っていないと気付いたんですね。そこから快進撃が始まりました。負ける気がしないという感覚は本当に面白かった。自転車で15cm幅の白線の上を真っ直ぐ走れと言われても、目を瞑ったままできるくらいの感覚でしたね(笑)」

チーム・サクソバンク時代のウェアとグローブ(右)。左は、チーム関係者やファンが応援のために振ったノボリ。

チーム・サクソバンク時代のウェアとグローブ(右)。左は、チーム関係者やファンが応援のために振ったノボリ。

知らない世界を自分の足で歩けるように、誰かの世界観を広げたい

自動車と同じように、自転車も国やブランドによってその特色に明確な違いがある。ヨーロッパを渡り歩いてきたキャリアの中で、“レースに勝てるマシン”には何が必要だと感じてきたのだろうか。

「僕は自転車にはもっとバネ感が必要だと考えていて、自転車に力を伝えた時にボトムブラケット*が一瞬よじれて、それが返ってくるタイミングを大事にしています。シーソーはタイミング良く力を加えることで、リズム良く返ってきますよね。それと同じように、選手は必要以上の力を使わずに、自らのエンジンの燃費を良くして、長時間高いパフォーマンスを出し続けられるというのが、僕にとって勝てる自転車ですね。新しい自転車をどう乗りこなすかというのも開拓です。自転車が変わると、トレーニングのアプローチやレースで自転車を扱うイメージは、常にゼロから作り始めるんです」

レースを完走し、順位を競うことで自分自身を表現してきた宮澤氏だが、今は後進の育成や講演会などを通じて、自身にしかできなかった経験を伝える立場へとシフトしてきた。今後は、日本とイタリアをつなぐ架け橋としての活動も広げたいと語る。

「知らない世界を自分の足で歩けるように、その人の世界観を広げるためのお手伝いができればと思っています。そしてもう一つ、イタリアと日本をつなげる活動をしたいなと考えています。イタリアには、美味しいものを食べるために、わざわざ山の上のレストランまで自転車で走って行くという文化があるんです。僕が当時住んでいた山の上の街には一軒のバルがあって、多くのサイクリストたちがそこの常連でした。巨漢のサイクリストでも同じように山の上を目指すんですね。一般的には、平坦な道を難なく走って近くのバーに立ち寄るのが普通ですが、イタリアには自転車で何かに抗うという一面があります。そういった僕が好きなイタリアを日本の方たちに伝えて、イタリアの文化を広く知って欲しいと思っています」

*自転車のフレームにクランクが接続されている部分。ライダーの体重と踏力を受け止めて推進力に変える。

【取材協力】

ビアンキカフェ&サイクルズ

東京都目黒区自由が丘2-17-1 ラピスA.S.B1F/ 1F

OPEN 11:00–19:30

定休日 月曜日(祝日の場合は火曜日)

Tel (Café) 03-5726-8237 / (Cycles) 03-6421-4357

Webサイト http://bianchicafecycles.jp/