イタリアで最も愛される

自動車専門誌をクリエイトする男

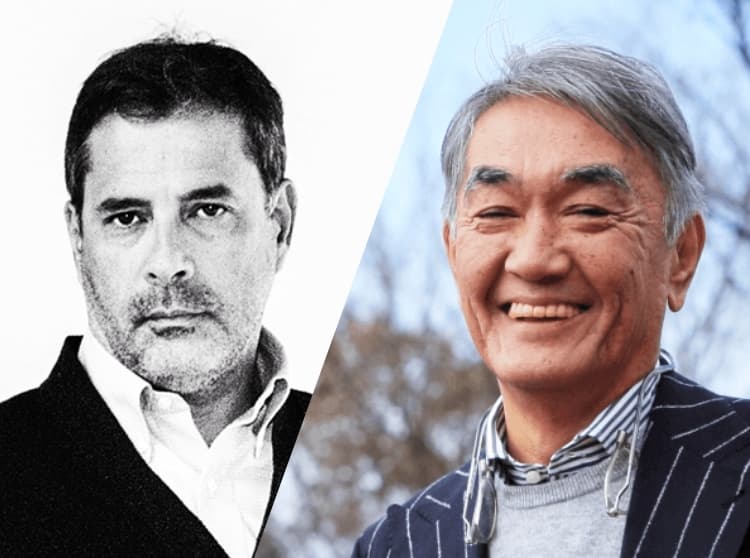

ジャン・ルカ・ペッレグリーニGian Luca Pellegrini (1964-)

イタリアの自動車雑誌『QUATTROROUTE』6代目編集長。1964年ミラノに生まれ、アメリカで育つ。25歳で同誌を刊行するEditoriale Domus入社。編集者からスタート、特集担当責任者、海外ビジネス部長、クアトロルオーテ副編集長を歴任したのち、2011年、編集長就任。WEB部門も含めた全てのクアトロルオーテ・ブランドを統括する。

※記事の掲載内容は2018年4月現在のものです。あらかじめご了承ください。

ミラノ人はミラネーゼ、トリノ人はトリネーゼ、シチリア人はシチリアーノ、イタリアにはそれぞれの土地で生まれ育った人々に名称を与える伝統があるが、自動車も同じ。フェラーリ好きはフェラリスタ、ランチアのファンはランチスタ、アルファ ロメオを愛する人々はアルフィスタと呼ばれる。ミラネーゼと聞いて都会派、トリネーゼと聞いて真面目な気質をイメージするように、フェラリスタは上昇思考型、ランチスタはラリー好きの自然派、もしくは北イタリア出身の保守的な人の姿が浮かぶが、ではアルフィスタとは一体どんな人々なのだろう。

「生まれついてのアルフィスタ」

「不思議なことにアルフィスタには他の自動車ファンと違って特定のイメージがないんです。ひたすらアルファ ロメオが好き、こういう言い方しか出来ないと思います。一方でイタリアにはアルフィスタ・ダッラ・ナッシタ(生まれついてのアルフィスタ)という表現があります。他のクルマではこの言い回しは使わない。アルフィスタは“なる”ものではなくて、アルフィスタとして生まれてくる。後発的な嗜好のカテゴリー分けのひとつではなくて、それこそ血のなかにアルファ ロメオへの愛情を持って生まれてきた人々、それがアルフィスタでしょうか」

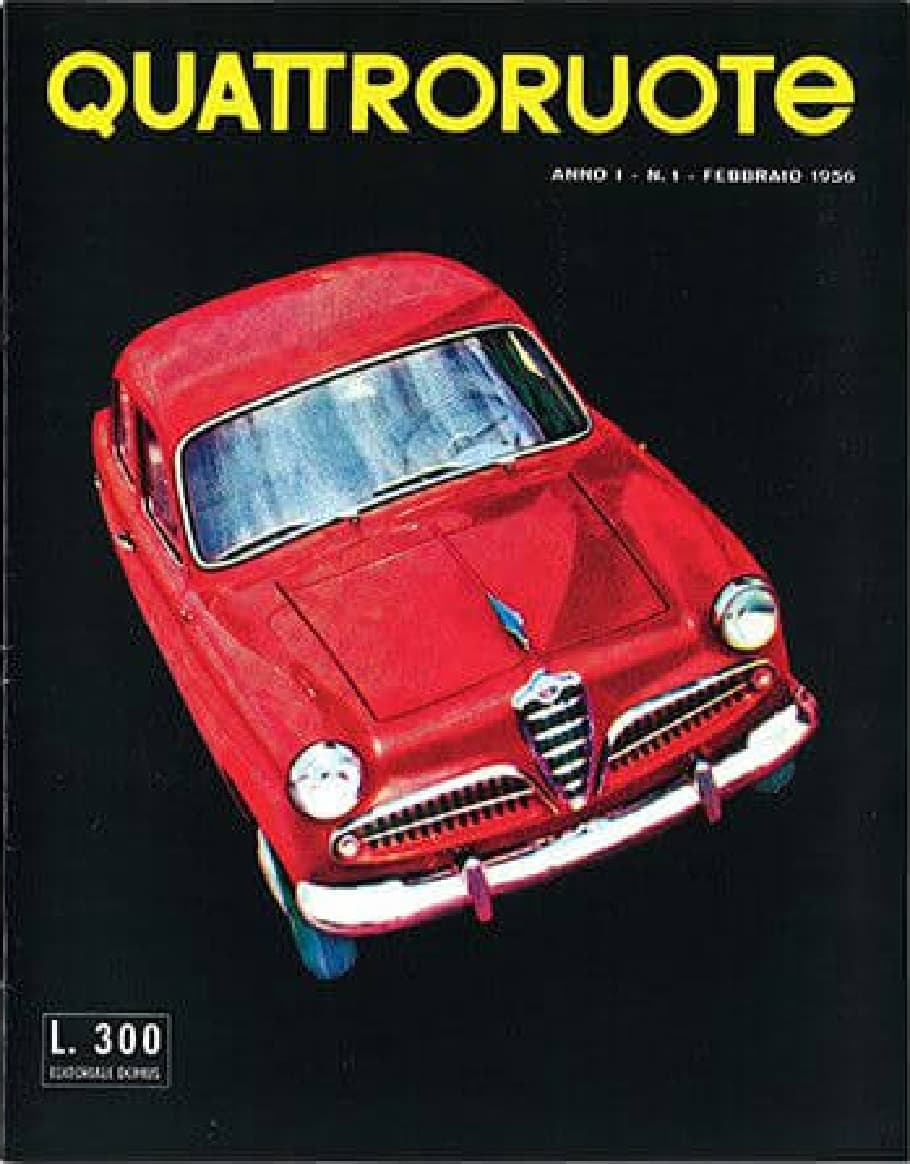

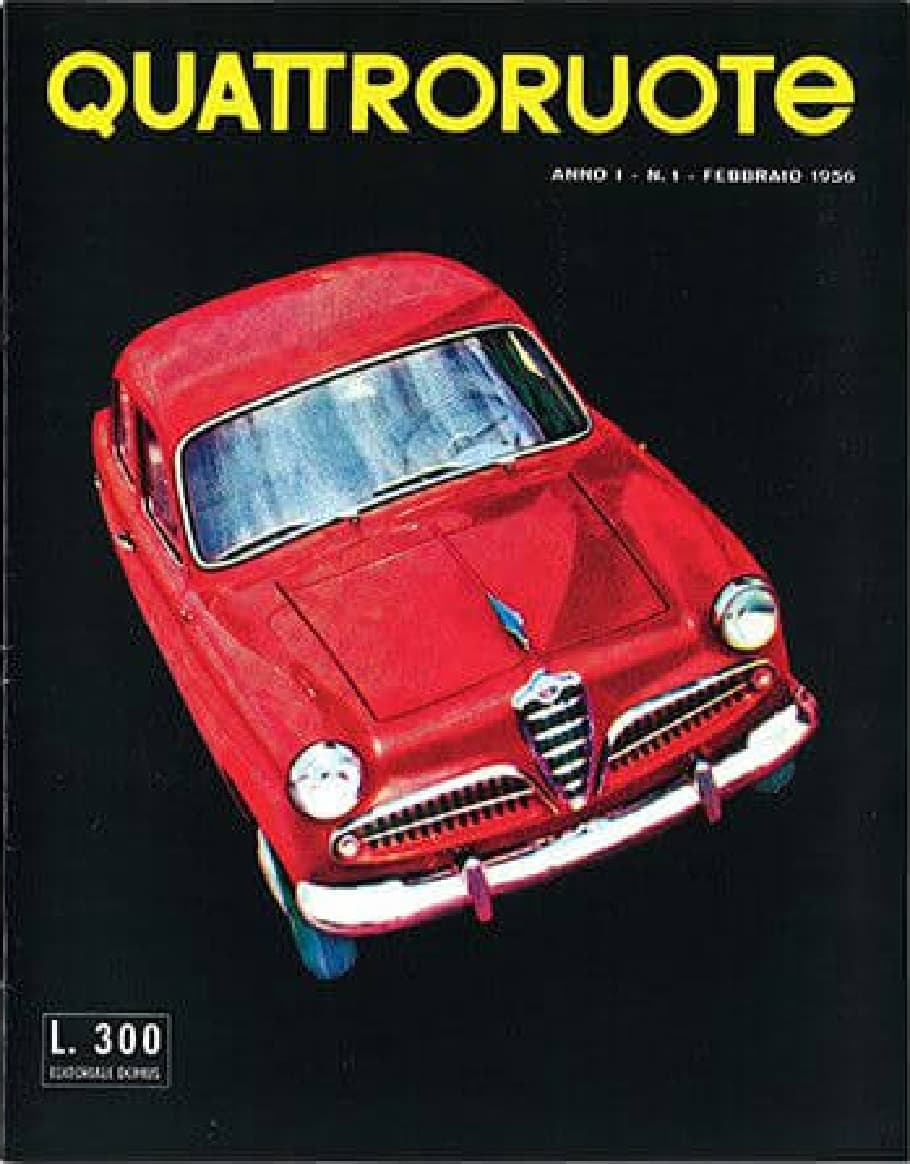

こう語ったのは、創刊から61年とイタリアで最も伝統があり、最も売れている自動車雑誌『QUATTRORUOTE(クアトロルオーテ)』の編集長、ジャン・ルカ・ペッレグリー二。日本の人口のほぼ半分であるイタリアにあって、専門誌であるにもかかわらずこの雑誌の販売部数はWEBが台頭する現在でもおよそ27万部。常勤のテストドライバーがいて、95年には全長8.2kmのアウトドローモ ディ ヴァイラーノというサーキットをオープンしている。自動車メーカーが新車のテストを同誌に託すことも多く、この雑誌の評価は創刊以来、イタリア人が自動車を選ぶ際の基軸になっているのだ。

男性のいるイタリア人家庭の本棚に必ずと言っていいほど並んでいるのがクアトロルオーテ。

男性のいるイタリア人家庭の本棚に必ずと言っていいほど並んでいるのがクアトロルオーテ。

2006年には創刊50周年を記念して、第1号の表紙が切手になった。

生み出される情熱、湧き上がる喜び

さて、こんな重要なミッションを担う自動車雑誌の6代目編集長に「どうしてアルファ ロメオはイタリア人の血の中に組み込まれるのか」という難問をぶつけてみると、彼がさらりと答えた。

「それはイタリア人の気質とアルファ ロメオのキャラクターがぴったり重なっているからです」。

陽気で明るく刹那的に生きているように語られるイタリア人を、ペッレグリー二は芯の部分でスポーティネスとアグレッシビティを備えた気質と言い切る。勝ち負けなど気にせず、楽しさだけを追求するように見られがちだが、イタリア人は勝つことが好きなのだと言うのである。

「勝つために生み出される情熱や、勝つことで湧き上がる喜びが好き、こちらが正確かもしれません。この2つを与え続けているのがアルファ ロメオです。もうひとつ、アルファ ロメオにはヒーロー性がある。これも愛される理由だと思います。国が運営する再建会社の手に渡りながらも資金のかかるレースを続け、多くの勝利を手にした。イタリア人は頑張ったのに勝てなかった、これをもっともかっこ悪いと考える。プロセスより結果に重きを置くんです。結果を見せて来たのがこのメーカーであり、スタイリングや技術力に限定した狭義の意味ではなく、存在そのものがかっこいい。かっこいいことが何より好きなのも我々、イタリア人です」。

声のトーンを一定に保ったまま、淡々と冷静に話すペッレグリー二だが「かっこいいことが何よりも好き」と言った時だけ、照れたように相好を崩した。

アメリカ暮らしが長かったことでイタリアを外側から眺め、グローバルに分析することが出来る。

アメリカ暮らしが長かったことでイタリアを外側から眺め、グローバルに分析することが出来る。

それが現在の自動車への理解に通じていると評価されるペッレグリーニ編集長。

「アルファ社」のポテンシャルを見出す

支社長として見事な采配を見せて業績を上げた彼は、1906年、銀行のバックアップを受けて独立。N.ロメオ技師有限会社を設立する。ここから企業家としての快進撃がスタート。鉱山機械生産から始め、次々に工業会社を買収したのだった。

ロメオの会社がアルファの経営権を取得したのは1915年のこと。アルファはこれより遡ること5年前の1910年にミラノを州都とするロンバルディア地方の自動車好きの企業家が集まり設立された自動車会社。<Anonima Lombarda Fabbrica Automobili>(ロンバルダ自動車製造株式会社)の頭文字を繋げてALFAを名乗ったが、ほどなくして経営難に陥る。それを救ったのがロメオだった。彼にとってアルファは砂漠に埋もれたダイアモンド。この会社のポテンシャルを見い出し、自分の手で輝きを与えようと取得に踏み切ったのである。

イタリア人のハートを掴む

アルファ ロメオ

最後に、彼にアルファ ロメオの最大の魅力を、アルフィスタに代わって答えてもらうことにしよう。「ブランド力でしょう。同じFCAグループでもフィアットは自分の人生の思い出や記憶として、今の生活の足として思い浮かべる人が多い。フェラーリはエンツォ・フェラーリがいつも根底にいる。アルファ ロメオにも創設者のひとり、ニコラ・ロメオを筆頭にさまざまな“人間”が関わっている。アルファの歴史を紐解けばエンジニアから開発設計家、レーシングドライバー、さまざまな分野で天才と言われる人物がたくさん出てきますが、この自動車の場合はそういう天才たちがひとつのまとまりとなって、アルファ ロメオというブランドを生み出している。ブランド力とはバリューですが、もっとシンプルに言えば、アルファ ロメオという音を聞いただけで心踊るということです。これは今も昔も全く変わりありません」

ここまで言うと彼が、現在、自身が率いる『クワトロルオーテ』の創刊号を手に取った。1956年、自動車エンスージアストであり、クルマを自由と独立のシンボルとして愛したジャンニ・マッツォーニが立ち上げた記念すべき創刊号の表紙を飾るのは、赤いジュリエッタ。ただしこのクルマを綴った記事は掲載されていない。

「イタリア人のハートを掴むのは今も昔もアルファ ロメオ。アルファ ロメオといえばイタリアなのです」。こう結んだ彼がジュリアの横に立った。

クアトロルオーテを刊行するエディトリアレ ドムスはミラノ中心街から20分ほどのロッザーノにある。所有するサーキットでは常勤のテストドライバーが試乗、計測を行い、編集スタッフとともに分析を行う。その評価はユーザーの高い信用を得るが、同時にメーカーにもフィードバックされ、自動車の向上に貢献する。このサーキットではメーカー自身によるテストも頻繁に行われている。

クアトロルオーテを刊行するエディトリアレ ドムスはミラノ中心街から20分ほどのロッザーノにある。所有するサーキットでは常勤のテストドライバーが試乗、計測を行い、編集スタッフとともに分析を行う。その評価はユーザーの高い信用を得るが、同時にメーカーにもフィードバックされ、自動車の向上に貢献する。このサーキットではメーカー自身によるテストも頻繁に行われている。

日本を代表する

モータージャーナリストにして、

アルファ ロメオに魅了され続けてきた男

加藤 哲也Tetsuya Kato (1959-)

東京都出身。玉川大学文学部卒業。

テレビ番組制作会社に勤務後、二玄社に入社。

自動車雑誌「CAR GRAPHIC」に配属され、副編集長、編集長を務めてきた。2010年4月に二玄社から「CAR GRAPHIC」の発行を引き継ぎ、株式会社カーグラフィックを設立。

現在は代表取締役社長。

※記事の掲載内容は2018年4月現在のものです。あらかじめご了承ください。

自動車メディアのオーソリティ

動産の中で最高額の部類であり、物理的にもとても大きな存在。それがクルマという存在である。そのクルマを購入する際には、多くのメーカー、ブランド、そして多岐にわたるモデルやバリエーションから、さらに機能や性能など自分にあった 1 台を選ぶとなると、相応の情報収集が必要となる。例えば「新車情報」とネットで検索してみると、おびただしい数の結果を目の当たりにできるが、いざ購入という段では、やはり一歩踏み込んだ情報が欲しい。

モータージャーナリストというのは、メーカーが生み出したプロダクトの価値を深く掘り、ユーザー目線に翻訳する存在である。その本質的な役割は、運動性能の実証や技術解説、品質調査を行いつつ、ブランドの歴史、背景、哲学、プロダクトに込めたテーマやコンセプトといった情報を整理し、ライフスタイルなどを考慮に入れた感性評価までを含む、総合的な「有益な情報」を自動車購入希望者に伝えることにこそある。

1962 年に産声を上げた「カーグラフィック」誌(株式会社二玄社刊・以下“CG誌”)こそ、その役割を長く担ってきた、日本におけるモータージャーナリズムのオーソリティといえる存在だ。創刊編集長の小林彰太郎氏(1929-2013)を中心にその歩みをはじめたCG誌は、技術や歴史に対する知識もさることながら、国内外に広く深い情報網を持ち、ユーザー視点に重きをおいた批評と、圧倒的なクルマに対する愛情で、多くのユーザーはもちろん、国内外メーカーからも多大なる信用を築き上げてきた。

加藤哲也(かとう てつや)。かつてはその小林彰太郎氏の部下として、そして現在、同誌を出版する株式会社カーグラフィックの代表を務める彼こそ、日本を代表するモータージャーナリストの一人であり、同時にクルマを愛してやまない一人の“アッパッシオナート(情熱を持つ人)”でもある。

一つのセンテンスに導びかれ

「…特にそのコーナリングたるや秀逸で、箱根から伊豆にかけての峠道を駆け巡った時には、このクルマを生み出した遠いイタリアの英智あふれる設計者たちに、思わず握手の手を差し延べたい気分にさせられた。」(CG誌・1978年1月号より)

CG誌で現在も続く看板記事、「road impressions (現・ROAD IMPRESSION)」にアルファスッド スプリントが登場した際の出だしの一文である。この記事こそが、後の“モータージャーナリスト 加藤哲也”を生み出すきっかけになった。

「たったこの一文でヤラれちゃったんだよね…。いまだに忘れられない(*インタビュー中にもこの一文を暗唱してくださった)。いまでいう VR(バーチャル・リアリティ)じゃないけど、まさしくこの記事を読んだ時の感覚は、あたかも自分が運転したかのような疑似体験だった。」

社会人になりたての20代前半、やがて彼はCG誌の個人売買欄で見つけたこのアルファスッド スプリントを実際に手に入れる。しかも、亡き父の形見のクルマを売却してまで…。

写真(上): アルファスッド スプリント 1.5Veloce(1979-1983)

写真(上): アルファスッド スプリント 1.5Veloce(1979-1983)

「車重 890kg とはいえ、わずか 76 馬力。でも、まさしくあの文章の通り、確かに“握手を求めたくなる”ようなクルマだった。その足回りやハンドリング、全てのバランスが実に秀逸で、当時のライバルたちと比べても明らかに抜きん出ていたと思う。いまこの仕事についているのも、確実にあのクルマとの出会いがあったからこそだし、こんなにアルファ ロメオが好きになったキッカケでもある。だからオヤジの形見を売ってまで手に入れた甲斐があったと確信してますね(笑)。」加藤氏はこれを契機にCG編集部の門をくぐり、文字通りクルマ漬けの生活をはじめる。

ちなみに、「モータージャーナリストは色んなクルマにたくさん乗れるので羨ましい」という声をよく聞くが、確かにそれは事実だ。しかし、いっぽうで相当数の車に「乗らなければならない」状況に陥ってしまうということを知らない人は多い。これぞ「贅沢な悩み」なのかもしれないが、モータージャーナリストは、編集部所有の長期テスト車両の走行をはじめ、新車試乗や海外取材などに追われ、自己が所有するクルマとの付き合いが疎かになるという矛盾とも折り合いをつけなければならない。

そんな数多くの自動車に乗る生活を送りながら、加藤氏のアルファ ロメオへの情熱はけっして冷めることはなく、アルファスッド スプリントのあとに、GTV、GTA と続き、現在の愛車4C へとつながっていく。

「4Cはアルファ ロメオのファンにとって待望久しかったスポーツカー。しかもミッドエンジン。プリプレグのカーボンによるモノコック構造を採用して、1,050kg 240psという、これみよがしのハイパワー武装に対するアンチテーゼのような、俊敏性に重きをおいた生粋のスポーツカー。そんなクルマが自分が元気なうちに発売された幸せを素直に喜びたいんです。だって、今のようなマーケティング主導の世の中では、こんなクルマはなかなか出てこない…。」

彼の4Cは元CG誌の長期テスト車両。自身が担当し、その任期終了後に個人で購入してまで付き合いを続け、最初の3年で5万キロを走破している。そう、加藤氏は所有のみならず乗ることにこだわる。

「こんなに走っているのは僕くらいじゃないかと言われてます(笑)。どれだけ好きかがこの数字を見てもらえればわかると思う。この仕事でアルファ ロメオに乗れることはもちろん幸せなんですが、それ以上に幸せだなと感じるのは、アルファ ロメオというブランドを深掘りできる立場だということかもしれません。たとえば狙ったラインを正確にトレースできる、アルファ ロメオ最大の特徴の一つであるクイックなレスポンスのハンドリングは、長いレースでの経験から培われた、ある種の伝統に裏付けされて成り立っているということも、多くの取材から知ることができたんです。」

パリの旧車イベント「レトロモビル」で偶然再会した TIPO33/2 Daytona。なんと加藤氏とフランス国内を駆け巡った車両そのもの。V8 ながらわずか2リッターというローフリクションが生み出すイタリアンサウンドは今でも No.1 だという。

パリの旧車イベント「レトロモビル」で偶然再会した TIPO33/2 Daytona。なんと加藤氏とフランス国内を駆け巡った車両そのもの。V8 ながらわずか2リッターというローフリクションが生み出すイタリアンサウンドは今でも No.1 だという。

「15年ほど前、一週間という長い期間、正真正銘のレーシングモデル“TIPO33/2 Daytona”とともに、フランス国内の公道を駆け巡るという幸運に恵まれたんですが、そのハンドリングのしつけ方には、僕がこれまで乗ってきたすべてのアルファ ロメオ車にも確かに存在した“文脈の源流”ともいうべきものが明確に存在していました。

アルファ ロメオというブランドは、レースで勝つために積み重ねてきた数多くの技術的な挑戦や進化、そして栄光と挫折、そしてさまざまな人間ドラマなど、イタリアの自動車史そのものともいえる長い歴史とともになりたっています。CG誌では、こうした事実をアルファ ロメオの魅力として読者の皆さんにお伝えしてきたつもりですが、それは紛れもなく幸せな役得でしょうね(笑)。

アルファ ロメオとは、“走りの歴史”を日常でも味わえるクルマなんだと思います。だって、初めて乗ったアルファスッドにも、生粋のレーシングマシン TIPO33 にも、そして現在所有している4C にも同じ感動がある。これはとてもすごいことだと思うんです。」

自他ともに認めるアルフィスタの加藤氏。CG 誌では最新のセダンモデル、ジュリアを導入したばかり。

自他ともに認めるアルフィスタの加藤氏。CG 誌では最新のセダンモデル、ジュリアを導入したばかり。

「今回のジュリアにこそ“復活の狼煙(のろし)”という言葉がふさわしいと思っています。特にドライバーオリエンテッドで、かつプレミアムであることを条件とする欧州Dセグメントを主戦場に選んだところに惹かれます。ジュリアシリーズの最上位機種として君臨するクアドリフォリオは、強豪ひしめく同セグメントにあっても最強クラスのパフォーマンスを誇ります。アグレッシブでありながら過度に威圧的すぎないデザイン。そしてなによりジュリアのはじまり、つまりセダンボディであること。セダンは自動車における盛装、つまりフォーマル。走りを本気で追求しつつ、かつ襟を正したスマートさも併せ持つ。これぞイタリアらしい、アルファ ロメオらしいスタイル。思わずまた “握手を求めたくなる”気持ちにさせられました。」

ジュリアに乗ると、自然と脇が締まるような感覚になるという。撮影モデルのフェンダーには、アルファ ロメオにおけるスポーティネスを表す伝統の証「VELOCE(ヴェローチェ)」のエンブレムが光る。

ジュリアに乗ると、自然と脇が締まるような感覚になるという。撮影モデルのフェンダーには、アルファ ロメオにおけるスポーティネスを表す伝統の証「VELOCE(ヴェローチェ)」のエンブレムが光る。

クルマの魅力を伝えるシゴト

乱暴な物言いであることを知りつつも、あえてクルマを大別すると「乗らなきゃいけないクルマ」と「乗りたくなるクルマ」にわけることができる。前者は業務や運搬、移動など「目的のみを達成するための手段」に過ぎず、後者は「手段を越えた魅力をもつもの」とも言うべきだろうか。アルファ ロメオというクルマは、代々後者に属していると言い切りたいし、現に自動車の専門家がこれほどに熱を上げるだけの引力をもちあわせているのは、何よりも動かぬ証拠ともいえる。

「ドライバーを積極的に運転に関与させようとする存在。アルファ ロメオの特性を言葉にするならこう表現ができると思います。僕にとっては出力や構造というクルマの持つ左脳的な部分ももちろん大切なのですが、それ以上に自分のアタマや感覚をリセットするための、いわばクルマの持つ右脳的な部分を味わうことを大切にしています。走ることによって得られる歓びと、それを作り上げてきた歴史やロマンを噛みしめる歓び、それが不思議な引力というか、エモーショナルなものとしてアルファ ロメオを好きにさせているのは間違いありません。ついついカギに手がのびてしまうクルマというのには、そうは出会えないことだけは事実です。私たち『カーグラフィック』という雑誌こそ、こうしたクルマの不思議な魅力を読者のみなさんと共有するための存在だと思っています。」

加藤氏自身がそうであったように、クルマには人生すら変えてしまうチカラと魅力がある。「若者のクルマ離れが…。なんて言われて久しいですが、最近になってティーンエイジャーをはじめとする、免許すら持たない若い世代の読者たちからのお便りが急増しているんですよ。どれも記事に対するエモーショナルなコメントが目立つのが特徴的です。」

AIや自動運転といった新たなテクノロジーが多く取りざたされるクルマの世界だが、いっぽうで「自らの操縦による移動の自由」を人類が簡単に放棄するとは思えない。人は感情の生き物である以上、時代やテクノロジーがどんなに変化しようとも、この魅力に抗うことはできないと信じたい。そして、その魅力を伝える第二、第三の加藤哲也のようなモータージャーナリストが生まれてくることを期待しつつ。