アルファ ロメオに“強靭な美”を与え、

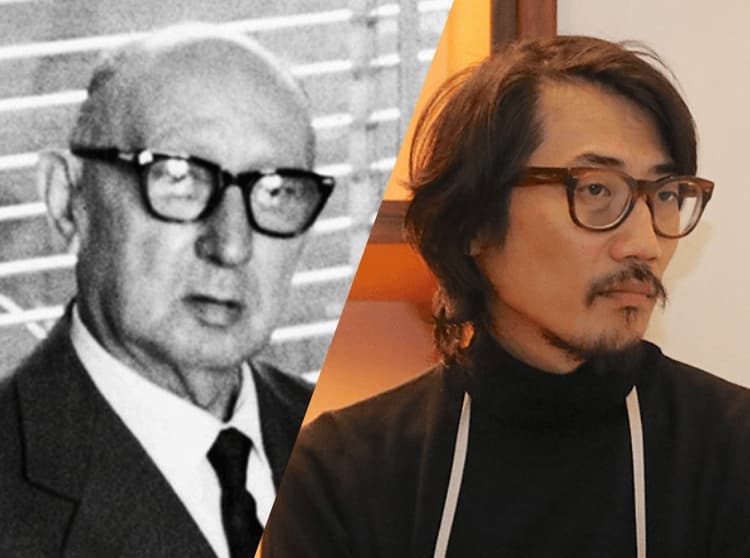

ウーゴ・ザガートUgo Zagato (1890-1968)

自動車デザイナー/カロッツェリア・ザガート創設者。

イタリアと言えば赤。真っ赤に熟したトマトは家族で囲むイタリア人の食卓に欠かせないが、何より赤は彼らが愛する情熱と熱い血を感じさせる色。この赤こそアルファ ロメオを象徴するカラーだ。レーシング・ユースのみならず、スポーティネスと高性能を好むエンスージアスティックなドライバーに愛され、彼らがステアリングを握ったことでアルファ ロメオはこの国の街の素敵な風景の一部を作り出した。現在でもミッレミリアで沿道から声援を送る人々をもっとも熱狂させるのは、間違いなくアルファ ロメオである。

歴史に残る「最強のコンビネーション」

いつの時代も先進的で高度なメカニズムを携えるがためにアルファ ロメオはその走りに注目が集まるが、母国イタリアで愛されるもうひとつの理由は<ボディデザイン>。格好のいい馬こそサラブレットであるように、彼らにとって速いものはスタイリッシュでなければならず、逆もまた然り。その点でアルファ ロメオはまさにサラブレッド。このクルマが愛されるのはイタリアン・デザインを具現化しているからに他ならない。

ザガート・ファクトリーにて6C 1750グラン・スポルトに乗るウーゴ。後方にジュリアTZが見えることから60年代に撮影されたものと思われる。彼の孫にあたるアンドレアが引き継いだ70年代、ファクトリーはミラノから20kmほど行ったローに移され、2010年には90年に亘るアルファ ロメオとのコラボを記念してTZ3コルサがここから生まれた。(Photo: Archivio Quattroruote)

カロッツェリア・ザガートが

ザガートは1919年、ミラノでウーゴ・ザガート(1890年6月25日-1968年10月31日)が創設した。北イタリアのヴェネト地方で6人兄弟の末っ子として生まれたウーゴは、この時代の貧しい家庭の常で、衣食住が無料の神学校入りを提案されたが、それを断る。当時の神父は自転車に乗ることを禁止されていたために、幼い頃から機械と乗り物が大好きだった彼は職を求めてドイツに行く道を選んだのだ。15歳でケルンに渡り、彼の地で機械工の仕事を学ぶ。その後、母国に戻って徴兵を終えると、馬車工房から自動車製作に移行したばかりのミラノのカロッツェリアに入った。昼は自動車製作を学び、仕事が終わるとインダストリアルデザインの習得を目的に夜学に通い、次第に実践力と理論の双方で力をつけて行った。 イタリアが第一次世界大戦に突入したことでウーゴは飛行機の製作工場に派遣されるが、ここで得た知識が彼を自身のカロッツェリア創設へと導くことになる。ウーゴが率いたチームに最初、課せられたノルマは月産3機。それに対して彼が優れたリーダーシップを発揮し作業を組織化した結果、最終的には日産2機の完成まで腕を上げたという。給料は出来高制度、これにより彼は起業資金を蓄えた。エアロダイナミクス・デザインと金属加工、軽量ボディ製作のノウハウを武器に自動車製作を学んだ地、ミラノに1919年、カロッツェリア・ザガートを興したのである。

創始者ウーゴ(右)と長男エリオ(左)。60年代のオフィスで撮影された1枚。エリオは自らのスクーデリアを持つレーシングドライバーとしても知られ、タルガ・フローリオのほか、GTシリーズでの5回の優勝経験を持つ。弟とのジャンニと共に父を支えたが、現在はエリオの長男アンドレアがザガートを率いる。

エアロダイナミクスの分野で

当時、馬車の面影を引きずる自動車デザインはデコラティブ、ボディは重いものが一般的だった。しかしウーゴは航空機技術から応用した軽量と空力を得意とし、 マテリアルのセレクトにも豊富な知識を備えていた。アルファ ロメオの創設者であるニコラ・ロメオが願ったレースでの活躍をザガートが後押しすることは間違いなかった。最初にアルファ ロメオがザガートにボディデザインを依頼したのはカロッツェリア設立から僅か2年後の1921年。アルファ ロメオのザガートへの期待が感じられる。 このカロッツェリアの名を最初に世に知らしめたのは1929年の6C 1750グラン・スポルト、そして3年後にスタートした8C 2300シリーズ、いずれもアルファ ロメオの天才エンジニア、 ヴィットリオ・ヤーノの設計したツインカムエンジンを搭載、ここにザガートが生み出した軽量ボディが架装されることでポテンシャルが飛躍的に高まった。

今もイタリア最高のヴィンテージ・サラブレッドと称される6C 1750グラン・スポルト。ザガート製ボディの特徴は美しさに加えレースに滅法強いこと。実際、デビューした29年にミッレミリア1位/3位、翌30年は1-2-3-4までをこのマシンが独占した。写真のドライバーは1930年のミッレミリアでバッティスタ・グイドッティと組み優勝を飾ったタツィオ・ヌヴォラーリ。(Photo: Archivio Quattroruote)

「コーダ・トロンカ」と呼ばれた

ウーゴ率いるザガートはいつの時代にも一貫してエアロダイナミクスを追求してこの分野で先駆的な役割を果たしたが、50年代後半から60年代に掛けて登場したグランツーリズモにもその力が十分に発揮されている。アルファ ロメオとザガートの代表作とも言えるジュリエッタSVZ、その後のジュリエッタSZ/SZ2、ジュリアTZ/TZ2など傑作と言われるGTの誕生である。

続くSZの誕生過程もSVZに負けず劣らず興味深い。アルファ ロメオはスパイダー用のフロアパンと1.3Lエンジンを対照的ともいえる2つのカロッツェリアに渡す。ひとつはトリノのベルトーネへ、もうひとつはミラノのザガートへ。結果、ベルトーネはエレガンスとラグジュアリーをキーワードにジュリエッタSSを、ザガートは得意の軽量ボディを使った空力に富むSZを生み出した。この違いをフランスの占領下にあったトリノとオーストリアの占領下にあったミラノ、ふたつの都市の歴史的気風の差とみる自動車専門家もいるようだが、アルファ ロメオのセレクトが的を射たものだったことは疑う余地もない。

SZ2“コーダ・トロンカ”。1960年デビューのSZは一般的な短く丸いお尻(コーダ・トンダ)を持っていたが、最新の空力理論を用いた後期型は、長く切り落としたテール(コーダ・トロンカ)を採用した。初期型SZの空力に不満を抱いていたのは誰あろうウーゴ・ザガートの長男エリオ。急造の長いテールを被せ、デザイナーのエルコーレ・スパーダとふたりモディファイを加えながら何度もアウトストラーダを往復し、タイムを計った逸話はレースに強いザガートらしいものとして知られる。

ミラノはイタリアを未来に向かって

62年にはジュリアTZがデビュー。Tはチュボラーレ(Zはザガート)を意味するが、実際、フレームはモノコックではなく、修復が容易な鋼管スペースフレーム・シャシーが採用され軽量化にも貢献する一方、リア・スタイリングはさらに”トロンカ”となっている。レーシング・ユースの熟成が感じられるが、この楽しみのゾーンを一般ドライバーに広げるモデルが60年代後半に登場したジュニアZ。ウーゴの後継者として息子のジャンニがザガートを受け継いで生産体制の近代化を図った結果、ジュニアZは1300Zと1600Z合わせて1510台生産され、アルファ ロメオ/ザガート・ファンを喜ばせた。

ジュリアTZ。ジュリエッタがジュリアに生まれかわってもアルファとザガートの蜜月は続いた。SZのように高い戦闘力を持つスポーツカーという使命を課されて誕生したのがジュリアTZである。ボディ後端が外側にめくれ上がっていることでボディに沿って流れてきた空気をうまく剥離、効率と安定性が高まった。

ジュニアZ。ジュリエッタSZ/ジュリアTZがスパルタンなコンペティション向け小型スポーツカーだったのに対し、69年のトリノショーでデビューし一躍人気を博した2シーターのジュニアZはロードゴーイング。ザガートのアイコンともいうべきコーダ・トロンカは不変。しかし来たるべき70年代に向け新しいデザインの息吹を感じさせ、”民主化”を図ったザガート製アルファといえるだろう。

1960年、イタリアのみならず世界の自動車界でもっとも権威ある賞、偉大な功績を残したデザイナーに贈られるイル・プレミオ・コンパッソ・ドーロを受賞したウーゴは8年後、ザガート社近く、テラッツァーノの自宅で静かな死を迎える。睡眠中に亡くなったという。しかし現在も、ウーゴの手によってボディ全体のバランスを敢えて不均衡にすることで強靭な美を与えられたアルファ ロメオは多くのファンを魅了する。 エアロダイナミクスと軽量設計、戦闘力の高さと美を両立するウーゴの哲学がアルファ ロメオ史の素晴らしい1ページを作り出した。

芸術の都・フィレンツェで

深谷 秀隆Hidetaka Fukaya (1974-)

愛知県生まれ。

※記事の掲載内容は2017年12月現在のものです。あらかじめご了承ください。

かつてルネッサンス文化が開花した都市であり、また現代のイタリアが世界に誇るメンズファッションの中心地としても知られる街、フィレンツェ。紳士モード見本市『ピッティ・イマージネ・ウオモ』が毎年開催され、世界中のバイヤーたちがこの地に集結するが、そんな目利きのファッショニスタたちからも一目置かれる靴職人として知られるのが深谷秀隆氏だ。母国・日本のファッション業界で大いなる将来を嘱望されながらも、敢えて“ビスポーク”の靴職人になることを目指してイタリアに渡った。アルファ ロメオの美学にも通ずる“機能美のアート”と評したくなる唯一無二のデザインで、レザーシューズの新境地へと挑み続ける靴職人の真摯なものづくりに迫る。

深谷氏の工房『イル・ミーチョ』で。ショーケースにはさまざまなデザインの靴が並ぶ。

顧客とマテリアルに恵まれた国

フィレンツェのチェントロ・ストリコ(歴史的旧市街)。サン・パンクラーツィオ広場近くの落ち着いた街区に深谷氏の靴店『イル・ミーチョ』はある。クライアントのリストには世界屈指の企業家や王族が連なり、世界でも活躍した日本の有名サッカー選手も深谷氏の靴を愛用している。顧客と一対一で向き合い、真摯な対話を通じて相手の趣向を探りながら世界で唯一の服飾づくりをすることを意味する「ビスポーク」。その「ビスポーク」による靴作りをめざした深谷氏の原点はどこにあるのだろうか?

「母は子供服の縫製の仕事をしていましたので、僕も少年時代からミシンで遊んでいました。街に出れば、下駄職人さんがいました。畳の上に座って独特な作業台で仕事をしているのをたびたび見に行ったものです。モノづくりをする人たちの中で育ったんです。

深谷氏はファッション業界の仕組みを知るべく1年働いたあと、学生時代から学んでいた靴づくりを極めるため、本場イタリアに単身渡る。さまざまな工房を回って弟子入りを乞う日々。気がつけば、門前払いされた工房の数は30軒に達していた。それでも不屈の精神を抱き続けてたどり着いたのは、トスカーナの古都シエナの靴職人アレッサンドロ・ステッラ氏の工房だった。

靴づくりの道具は骨董市でつぶさに探しているという。なかには90年近く前に作られたものも。

「アレッサンドロが履いていた靴は、今まで一度も見たことのない革を使っていました。『工房に潜り込んで、そのレザーの正体を暴こう』と決意したんです。そして『明日この街に引っ越してくるから、どうぞよろしく』と言って、なかば強引な手法で弟子入りしました。まず仕事を任されたのは、地元の伝統装束に合わせるための靴でした。シエナはイタリアでもとくに伝統を重んじる街です。街の人間でない僕が手がけたことを知った人に『日本人が作った靴なんて履けるか』とあからさまに言い放たれたこともありました。それでも続けられたのは、やはり自分の靴が作りたかったからです。

「とてつもなく社会的ポジションの高い方が、突然靴をつくりにいらっしゃる。それもフィレンツェならではです」と深谷氏。

パトロン文化息づく国で

2005年、深谷氏はフィレンツェの老舗セレクトショップ『Tie Your Tie』のオーナー、フランコ・ミヌッチ氏に認められ、彼の助力を得て日本人として初めて海外にビスポークのショップを開店した。

「すべてはバランスです。お客様の服、身長、脚の長さ、体型を見たうえで、最も良いスタイルに見えるデザインを考えます。同時に、その人の生活や人生を想像します。ビスポークはお客様と一対一の勝負です。ただし、お客様の職業については聞かないことにしています。デザインをイメージするうえでの妨げになりますから、知らないほうがいいのです。ときに、ショーファー付きのリムジンでやってくるお客様もおられますが、それでもお仕事は伺いません。自分の中に構えてしまう部分が生まれますから。さりげなくいらしたお客様の靴を製作したあとに仕事仲間から『あの方、誰だか知ってるかい。あの国王のご子息だよ』と聞いて驚いたときもあります。

18世紀の沈没船から引き揚げられた帝政ロシア時代のトナカイ革を用いたウィングチップ・シューズ。

『イル・ミーチョ』創設10周年の2015年には、20世紀イタリアを代表する彫刻家にちなんだマリーノ・マリーニ美術館で、靴をテーマにしたオブジェの個展も開催した。作品は日本でも巡回展が行われて話題を呼んだ。

「昔からアートが好きだったので、モノ作りとアートの結びつきは僕のなかでは自然の流れでした。これまで培ってきた技術を、さまざまなカタチで作ったら面白いだろう、という発想でした。同時に若い人たちに、『靴づくりとは辛い修行だけではなくて、こういうこともできるんだよ』というメッセージを伝えたい想いもありました。

工房を飾る「イル・ミーチョ」のロゴ。

日本とイタリアに共通する

深谷氏のブランド名である 『イル・ミーチョ(Il micio)』とはイタリア語で子猫の意味だ。「気高く、誰にも媚びず、自由な精神で靴作りを追求したいという想いを込めました」と説明する。自らがマエストロ(親方)として知名度を上げても、彼はけっして奢らない。

たとえ最初は硬くても、履けば履くほど革底にフィット感が生まれ、馴染んでゆく。まるで生命をもっているかのようなイタリアン・シューズの美点を踏まえたうえで、深谷氏は新たな挑戦を続ける。フィレンツェの伝統工芸であるマーブル紙職人とのコラボレーションや、江戸時代から尾張に伝わる「有松絞り」を反映した作品など、いずれもイタリア人靴職人が考えなかったものを次々世に問うことで、ヨーロッパの目利きたちを驚かせてきた。

「日本人とイタリア人に共通するのは、モノづくりに対する情熱です。それがないとモノづくりはできません。一般的にイタリア人は陽気で明るく、あまり働かず、愛を謳歌し人生を楽しんでいるというイメージがあります。そういう人もいないわけではありませんが、僕が知る職人の世界は別です。マエストロ級の人も修行中の若者も、熱心かつ真面目に仕事をします。“勤勉で働きすぎ”は日本人の代名詞ですが、ことモノ作りの世界に関しては、イタリア人も同じなのです。

「クルマと同じで、上質な靴はきちんとしたメインテナンスをすれば、一生涯履くことが可能です」と深谷氏。

いっぽうで、イタリア人と日本人の違いは?

「イタリア人は遊ぶのもうまいですね。師匠だったアレッサンドロは仕事に集中していたかと思うと3ヶ月休みをとります。だから僕のもとに、いきなり彼から東南アジアからの絵葉書が舞い込んだりします。僕も昔は休みませんでしたが、徐々に休息の大切さを覚えました。ですから8月は休みます。ただし自分のアート作品づくりに没頭してしまいますけど。

アルファ ロメオ スパイダー。(写真は1983年-1989年のモデル)