彼にとってアルファ ロメオは、

”砂漠に埋もれたダイアモンド”だった。

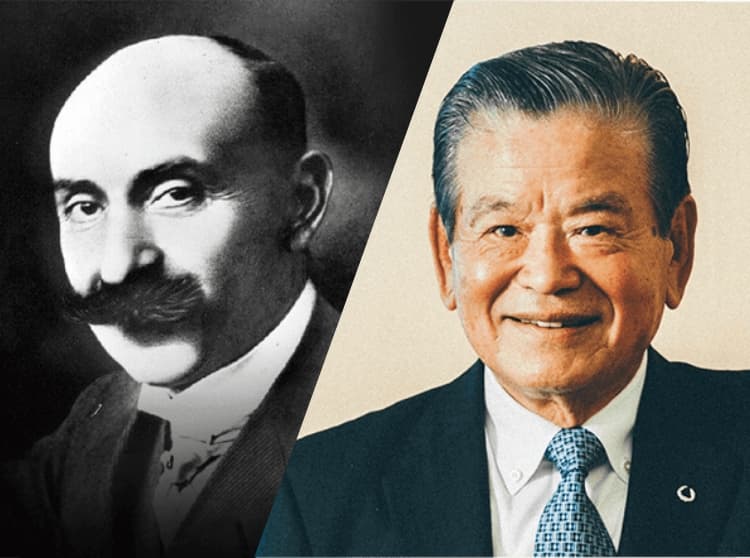

ニコラ・ロメオNicola Romeo (1876-1938)

1915年アルファ ロメオの前身であるロンバルダ自動車製造会社を買収、世界に名ただたる自動車 メーカーに育て上げた。

1928年からの6年はイタリア上院議員も務めたイタリアのエンジニア/企業家。

アルファ ロメオの飛び抜けてかっこいいスタイリングと数々のレースを制覇した歴史が、イタリア人の血を沸かせる。同時にクルマに漂う作り手の情熱が、人間好きの彼らに愛されている。

作り手の名をニコラ・ロメオと言う。彼のイノベーティブなビジョンが、エモーショナル・メカニックと呼ばれるこのメーカーの礎を築いた。

P2のシートにおさまるニコラ・ロメオ。周りを囲むのはアルファ ロメオのメンバーたち。このクルマは1923年にヴィットリオ・ヤーノが設計したP2”Grand Prix”。ライバルたちを寄せ付けぬ強さで1925年、初のコンストラクターズ・チャンピオンシップをアルファ ロメオにもたらした。

P2のシートにおさまるニコラ・ロメオ。周りを囲むのはアルファ ロメオのメンバーたち。このクルマは1923年にヴィットリオ・ヤーノが設計したP2”Grand Prix”。ライバルたちを寄せ付けぬ強さで1925年、初のコンストラクターズ・チャンピオンシップをアルファ ロメオにもたらした。

映画のワンシーンのような出会い

ニコラ・ロメオは1876年、ナポリ近郊のサンタンティモで生まれた。質素だが教育熱心な両親の元で育てられた彼は機械/電気工学、ふたつの学位を取得、フランスとベルギーでエンジニアとしての経験を積む。イタリアを愛するイタリア人にふさわしく、彼の夢は母国で事業を起こすことだったが、資金面で不可能な環境にあった。そんなロメオにある日、運命的な出会いがもたらされる。全ての物語はここから始まるのである。

ブリュッセル-リエージュ間の電車のコンパートメントの中での出来事。偶然、ロメオの隣りにイギリス人が腰掛けた。彼は鉄道用マテリアルを販売する会社の役員で、イタリア支社を設立するにあたって任せられる人材を探していたという。ロメオと言葉を交わすうち、技術的知識が膨大なことを見て取ったイギリス人はその場で支社長にスカウトした。イタリアの自動車雑誌『RUOTECLASSICHE』は「映画のワンシーンのようなこの出会いがなければ、アルファ ロメオが生まれることは決してなかった」と記している。

アルファ ロメオ初期の傑作『RL』は、第一次世界大戦後に発表された。このアルファ ロメオ初の6気筒モデルは、あらゆるレースで活躍し、その名声を一気に高めた。

アルファ ロメオ初期の傑作『RL』は、第一次世界大戦後に発表された。このアルファ ロメオ初の6気筒モデルは、あらゆるレースで活躍し、その名声を一気に高めた。

「アルファ社」のポテンシャルを見出す

支社長として見事な采配を見せて業績を上げた彼は、1906年、銀行のバックアップを受けて独立。N.ロメオ技師有限会社を設立する。ここから企業家としての快進撃がスタート。鉱山機械生産から始め、次々に工業会社を買収したのだった。

ロメオの会社がアルファの経営権を取得したのは1915年のこと。アルファはこれより遡ること5年前の1910年にミラノを州都とするロンバルディア地方の自動車好きの企業家が集まり設立された自動車会社。<Anonima Lombarda Fabbrica Automobili>(ロンバルダ自動車製造株式会社)の頭文字を繋げてALFAを名乗ったが、ほどなくして経営難に陥る。それを救ったのがロメオだった。彼にとってアルファは砂漠に埋もれたダイアモンド。この会社のポテンシャルを見い出し、自分の手で輝きを与えようと取得に踏み切ったのである。

自動車史に名を残すエンジニアとの邂逅

アルファが持つポテンシャルは優れたエンジニアの存在だった。たとえばジュゼッペ・メロージ。彼がアルファに入って最初に設計した24HPはモノブロックの4気筒エンジンの採用など先進的な技術を盛り込んだもの。ロメオは彼をとても大切にした。1923年には自動車史にその名を残すことになるヴィットリオ・ヤーノが入社する。その時ロメオは「全てのレースを制覇するたくさんの自動車を作って欲しいわけではない。我々の看板になるような1台の速いマシンを設計して欲しい」、こんな言葉で彼を口説き、迎え入れた。ヤーノの入社を受けて設計/技術部門をそれぞれ独立させ、エンジニアの裁量権を高めたが、すべてはレース参戦のため。これぞロメオが強く望んだことだった。

スポーツカーというカテゴリーがまだなかった時代に、彼は高性能グランツーリズモにターゲットを絞り、これを自分たちのクルマ作りのテーマに据えた。テーマを世に知らしめるものこそレースでの勝利。勝利を重ねることがメーカーの名声を高めることを確信していたのだ。ロメオのビジョンはまさにイノベーティブなものだったのである。

1924年モンツァで行われたイタリアGPにて。右端ニコラ・ロメオの隣は優勝を飾ったアントニオ・アスカリと想われる。息子のアルベルトと共にアルファ ロメオのレーシングチームを牽引、レース参戦を強く望んだロメオの夢を叶えた。

1924年モンツァで行われたイタリアGPにて。右端ニコラ・ロメオの隣は優勝を飾ったアントニオ・アスカリと想われる。息子のアルベルトと共にアルファ ロメオのレーシングチームを牽引、レース参戦を強く望んだロメオの夢を叶えた。

巨大な工業グループを率いてイタリア経済界の重鎮となったロメオは、自身スーパーチャージャー付きの6C1750を日常の足とするエンスージアスト、パイオニア・モータリストとしてもよく知られた。その一方で幼稚園の建設に注力するなど、慈善事業に熱心な懐の深い企業家と評された。ちなみに家族思いだったロメオがポルトガル人の妻、アンジェリーナとの間に授かった7人の子供のうちのひとりは、もちろんジュリエッタという。

真のイノベーターは、

つねに“始まり”を見据えている。

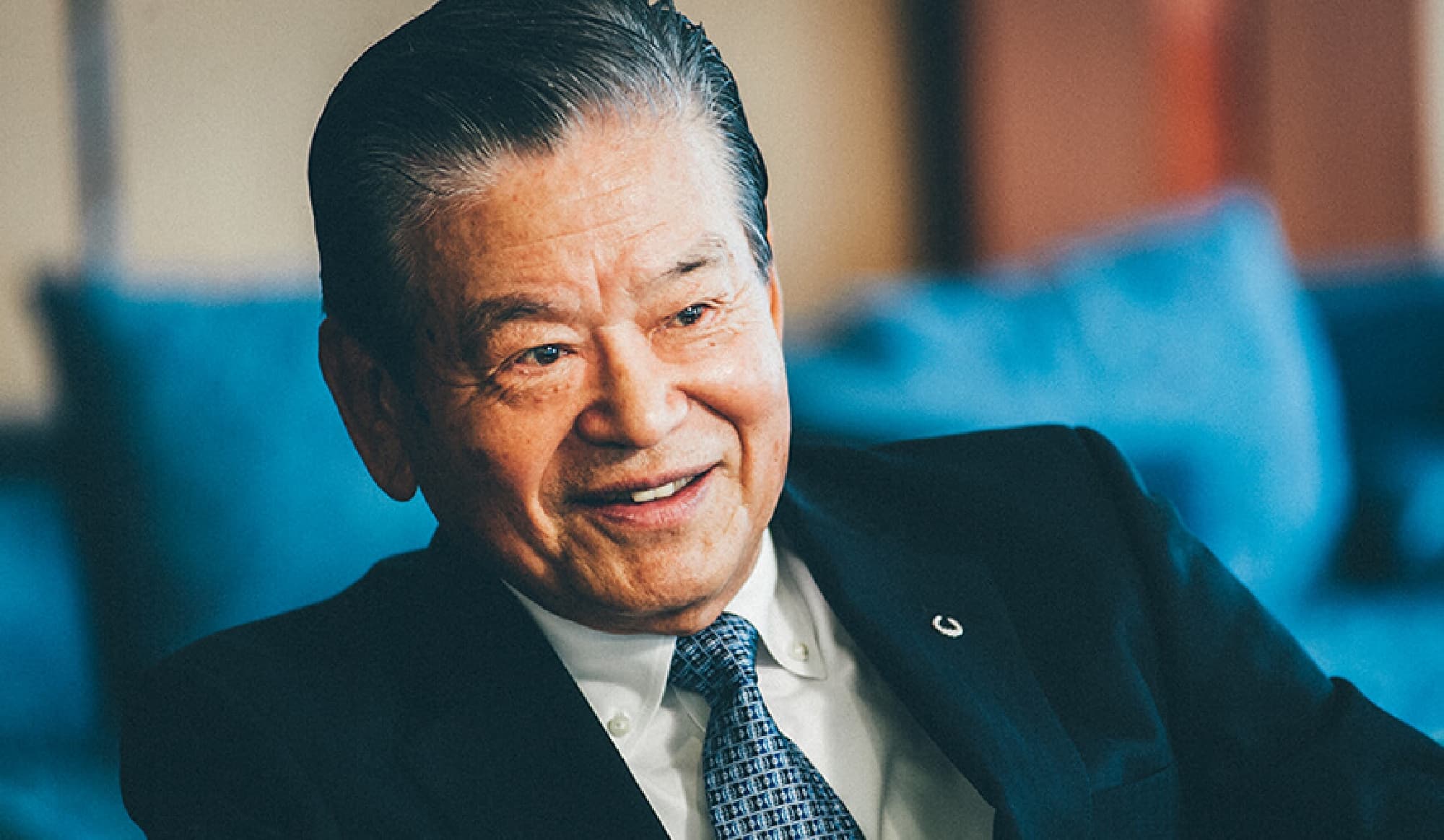

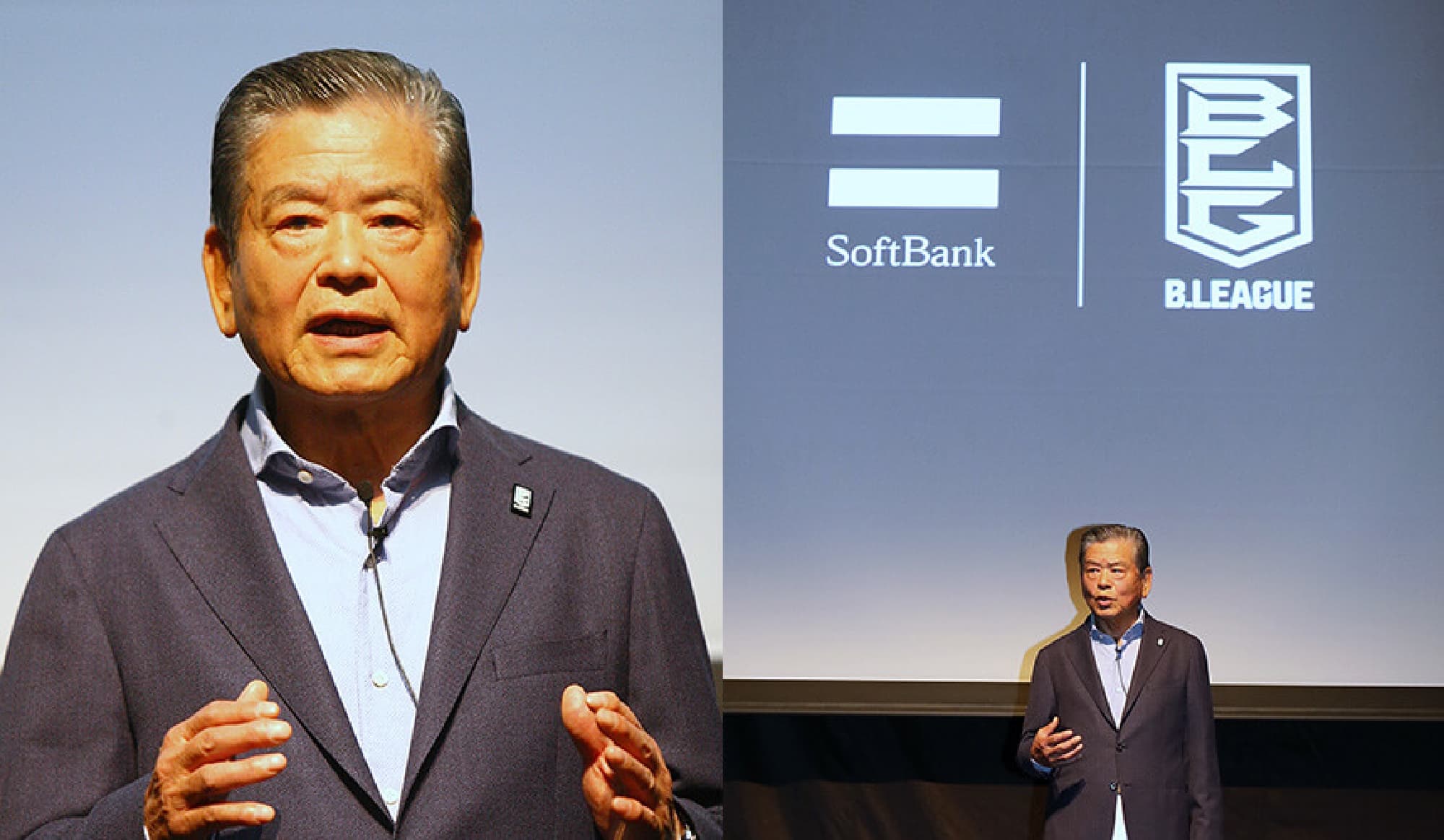

川渕 三郎Saburo Kawabuchi (1936-)

1936年生まれ、大阪府出身。

早稲田大学時代にサッカー日本代表に選出。卒業後、古河電工に入社し、同社サッカー部でプレー。1964年の東京オリンピックに出場。

引退後は、サッカー日本代表監督、日本サッカーリーグ(JSL)総務主事、Jリーグ初代チェアマン、第10代日本サッカー協会(JFA)会長、公立大学法人首都大学東京理事長などを歴任した。現在は、JFAの最高顧問であり、日本バスケットボール協会エグゼクティブアドバイザーを務める。

※記事の掲載内容は2017年7月現在のものです。あらかじめご了承ください。

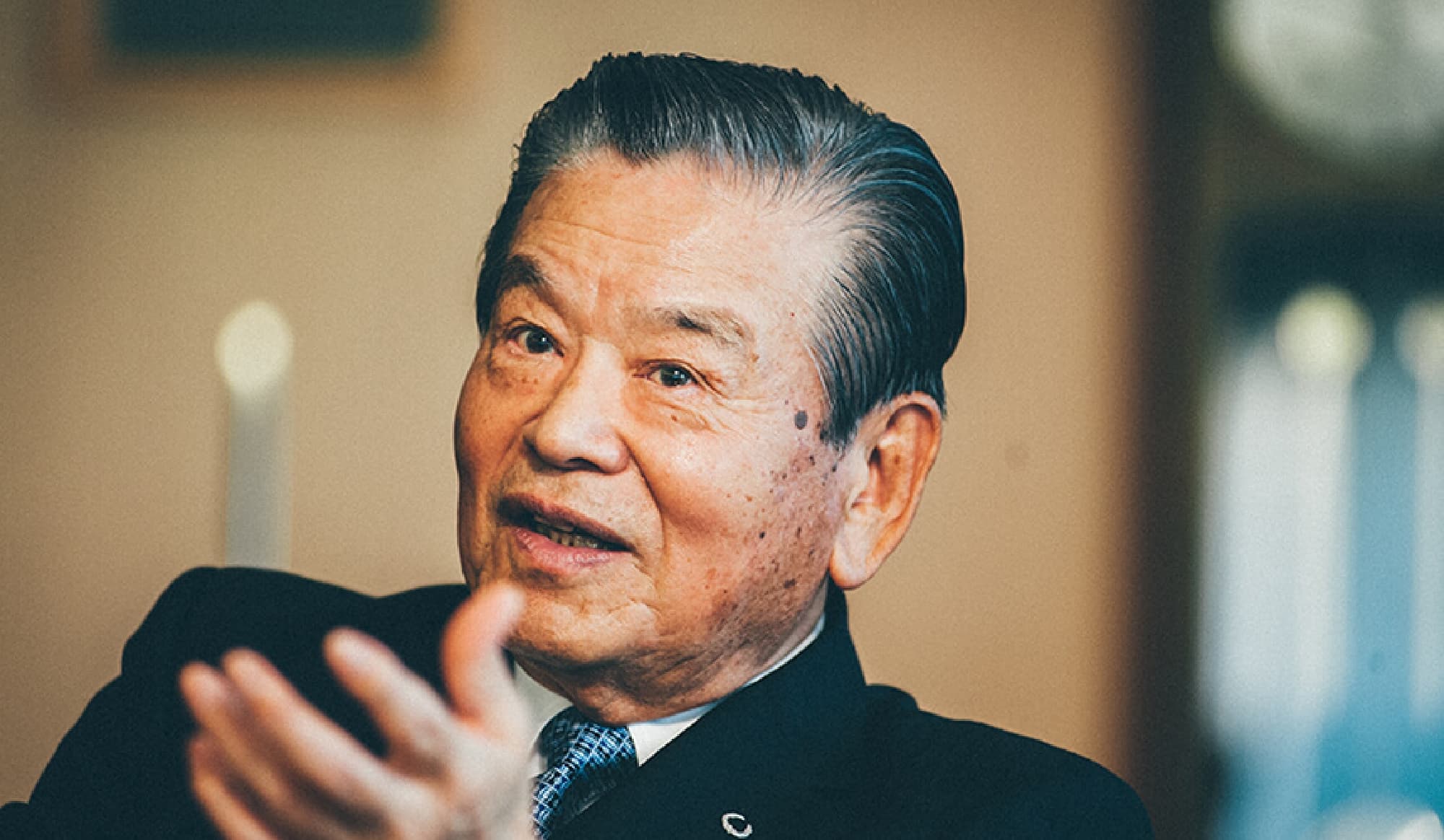

前例の存在しない無の状況から一転して、社会や人々のライフスタイルを変革するプロダクトやカルチャーを生み出す真のイノベーターたち。この国、日本にも数多く存在するがその一人が、川淵三郎氏だろう。サッカーのJリーグ、バスケットボールのB.LEAGUEと、これまでの日本にないプロスポーツの基盤づくりを牽引してきた。そんな現代の改革者、川淵氏に先見的なビジョンを創造するインスピレーションの源、そしてそのビジョンを実現させる哲学や揺るぎない信念について語ってもらった。

少しでも多くの人が興味を持てるように、新しいことをしたい

Jリーグ初代チェアマンを経て、第10代日本サッカー協会(JFA)会長を務めた川淵三郎氏。昨年開幕したB.LEAGUEの爆発的な盛り上げを牽引したことは記憶に新しい。現在は、JFAの最高顧問と日本バスケットボール協会のエグゼクティブアドバイザーなどを務める。そんな新しいプロスポーツリーグの立ち上げに大きく貢献した我らが“キャプテン”は、新しいこと、革新的なことにチャレンジするという貪欲な姿勢をどのように身につけてきたのだろうか。

「僕のことを幼い頃から物事をバシバシ決めるような子どもだったと思うだろうけど、決してそうじゃなかった。どちらかというと、人の気持ちを斟酌しすぎて自分のやりたいことをやれないところもあった。自分の性格を形作ったのは、母校の高石小学校の教諭で、児童文化研究で有名だった吉岡たすく先生と、1960年に西ドイツサッカー協会から招へいした指導者・デットマール・クラマーという二人の恩師の存在が大きい。具体的に何かを言われたわけではないけど、その背中を見ながら自立心やリーダーシップというものを身につけてきたんじゃないかな」

小学生の頃は仕切り屋だったというが、自分の主張をはっきりと伝えるようになったのは早稲田大学2年生で、はじめてサッカー日本代表に選出された時だという。それは東南アジア遠征を労うために開かれた反省会の席でのことだった。

「代表選手の多くが、『僕は未熟で…』とか『十分に力を発揮できませんでした…』と謙遜するんだよ。僕は、そこまで謙虚になる必要はないと思って、『僕は力を発揮できたと思います!』と言い切ったんだ。そしたら先輩に『発揮したと言えるくらいに活躍したと思ってるのか!』と怒鳴りつけられてね(笑)。僕は通り一遍というか、人の真似が大嫌いで、人と違うことをしようとする。そういったところは、吉岡先生がつくった演劇部の稽古で培われたものだと思う。試合が終わった後に選手が異口同音に「応援よろしくお願いします」と言っているけれども、ほかにも「スタジアムに来て応援してください」とかあるでしょう。やっぱり同じような答えだと人の心に残りませんよ。心からそう思って言っているとしても、聞いていて面白くない。プロ選手だったら、少しでも多くの人の関心を引きつけるような工夫をしないとね。僕にとっては、人と違うこと、新しいことをしたいという気持ちがいろいろな発想や行動に繋がっていったのだと思う」

私利私欲よりも、

世のため人のためになることを

Jリーグを成功できたのは、海外を経験していたことが大きかったと振り返る。1958年にはじめて日本代表に選出され、1960年から毎年ヨーロッパ遠征へ。サッカー先進国の一流クラブやファンとスタジアムの在り方、地域に根ざしたスポーツクラブといったものを目の当たりにした。

「地域に根ざしたスポーツクラブといっても、日本にはそのサンプルがなかったんだよ。なぜ海外の子どもたちは小さい頃からいろいろなスポーツに親しめるのか。そのモデルが、Jリーグを立ち上げるときに僕の頭のなかにあったわけ。それがなければ、地域に根ざしたスポーツクラブというイメージなんて浮かばないし、理想の姿に至る道がわからない。目標とするものを実際に経験していて、そこにどうやって近づいていくのかということを模索してきたのがこの25年だった。私利私欲よりも、常に世のため人のためにということを考えている。サッカー、バスケットボール、ひいては、スポーツ界全体が発展するためにはどうすべきか、それだけを考えてきたと言えますね」

大切なことは自分の信念を貫くということ。具体的な言葉で教わったわけではなく、自然と身につけてきた自身の哲学をもとに、門外漢だった男子バスケットボールの新しいプロリーグ立ち上げも成功に導いていく。

「僕はバスケットボールの世界には頼る先がなかったわけだけど、OBや選手、協会の人間と話せばうまくいくと思った。僕が頼まれたのはガバナンスの部分だから、バスケットの競技自体を知ってようがいまいが関係ないわけであって、代表チームの強化は専門家がやればいい。重要なことは、協会のガバナンスの強化と2つに分断していたリーグを統合すること。それを見極めて実行するという確固たる信念を持っていたということだね。たとえば、日本国内に5000人収容のアリーナはほとんどなかったわけだけど、自治体の首長に直接働きかけることによって、収容人数3000人だった体育館が立ち見席を含めて5000人になったという例もある。沖縄には今度1万人規模のアリーナが建設されることになった。そうやって努力して、変わっていくんだ」

日本独自のアリーナ文化を

自身が長きにわたって携わってきたJリーグの現状について、「各クラブの社長、チェアマン、その他関係者がクラブの特徴をどう生かして地域との交流を深めようと、僕が思っていた以上のことをやっている」と目を細める。唯一リクエストがあるとすれば、クラブチームが強くなるための方法について。海外のスター選手を獲得する潤沢な資金のあるクラブが多くあるわけではないが、大きな発展が見込まれるというのであれば、そこに“投資”し、日本全体のサッカーのレベルアップを図ってくれるようなクラブが出てきてほしいと願う。B.LEAGUEに関してはどうだろうか。

「オープニングゲームの時、全面LEDコートに大型ビジョンを採用した演出でファンだけでなく、NBA関係者も驚いたそうだ。素晴らしい開幕を迎えることができた。また、オールスター戦では167cmの富樫勇樹選手がゴール下にいた同じチームの選手にアイコンタクトし、その選手に抱えられてダンクシュートを決めた。あのプレーは他のスポーツを含めても極めて珍しいシーンだし、選手が一体となってB.LEAGUEを盛り上げたいという気持ちの集約だったと思う。先日行われたファイナルのチケットはあっという間に売り切れただけでなく、試合の中身も最高に良かった。あの試合を観て、日本のバスケットボールは面白いと思った人が増えたのは間違いない。そういう意味でも、ファイナルの盛り上がりは本当に嬉しかったし、B.LEAGUEの価値を高めたと思うよ。世界のトップレベルになるまで頑張ってほしい」

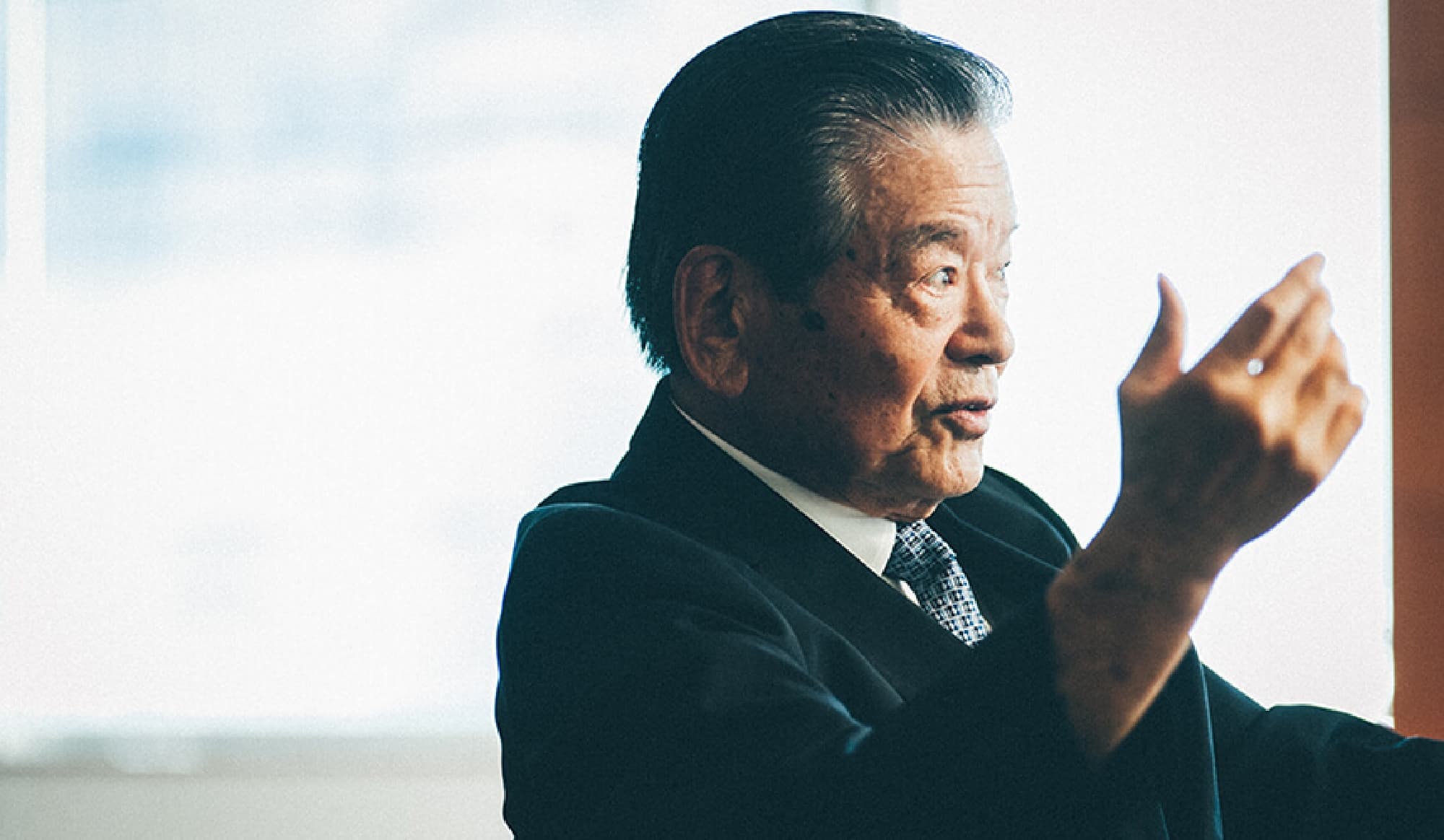

こう言う川淵氏も今年で81歳になる。これからもスポーツの未来を切り拓いていこうとする永遠のキャプテンに、今後の夢について聞いてみた。

「僕の一番の夢は、トップアスリートとファンの距離を縮めるということ。プロスポーツというエンターテインメント性や草の根の人たちのためのスポーツ環境といったところでは、アメリカがダントツで進んでいる。スポーツに対するアメリカ人の理解と愛情は、日本の何倍だよね。日本の一番の問題は、スポーツ施設が観客の立場で造られていないということ。だから、僕がバスケットボールの活動を通じてやりたいのは、観客のためのアリーナをどうやって増やしていくのかということなんだ。スタジアムの居住性や快適性、トイレの数、飲食やグッズの売り場も然り、ここに来たらいろいろな楽しみがあるという観客のためのアリーナをつくる。スポーツ好きな人たちを増やすために、日本独自のアリーナ文化というものをつくっていきたいね」

Jリーグ、B.LEAGUEの成功で良しとするのではなく、次なる地平をしっかりと見つめる川淵氏。真のイノベーターとは、つねに“始まり”を見据えているのだ。川淵氏のスポーツ界への革新的な貢献は今後も続いていく。